中国空间站即将迎来"太空扩建":从"T"到"十"再到"干"的华丽蜕变

来源:航化网发表时间:2025-06-19 11:16:38浏览量:3864

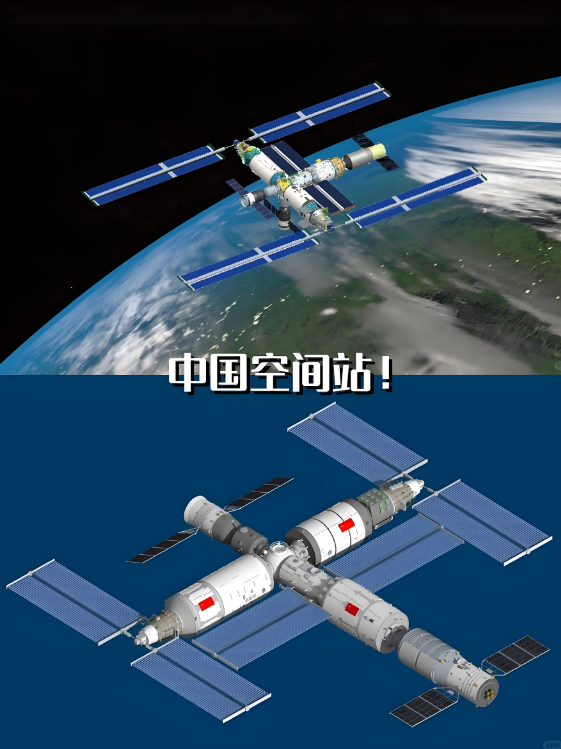

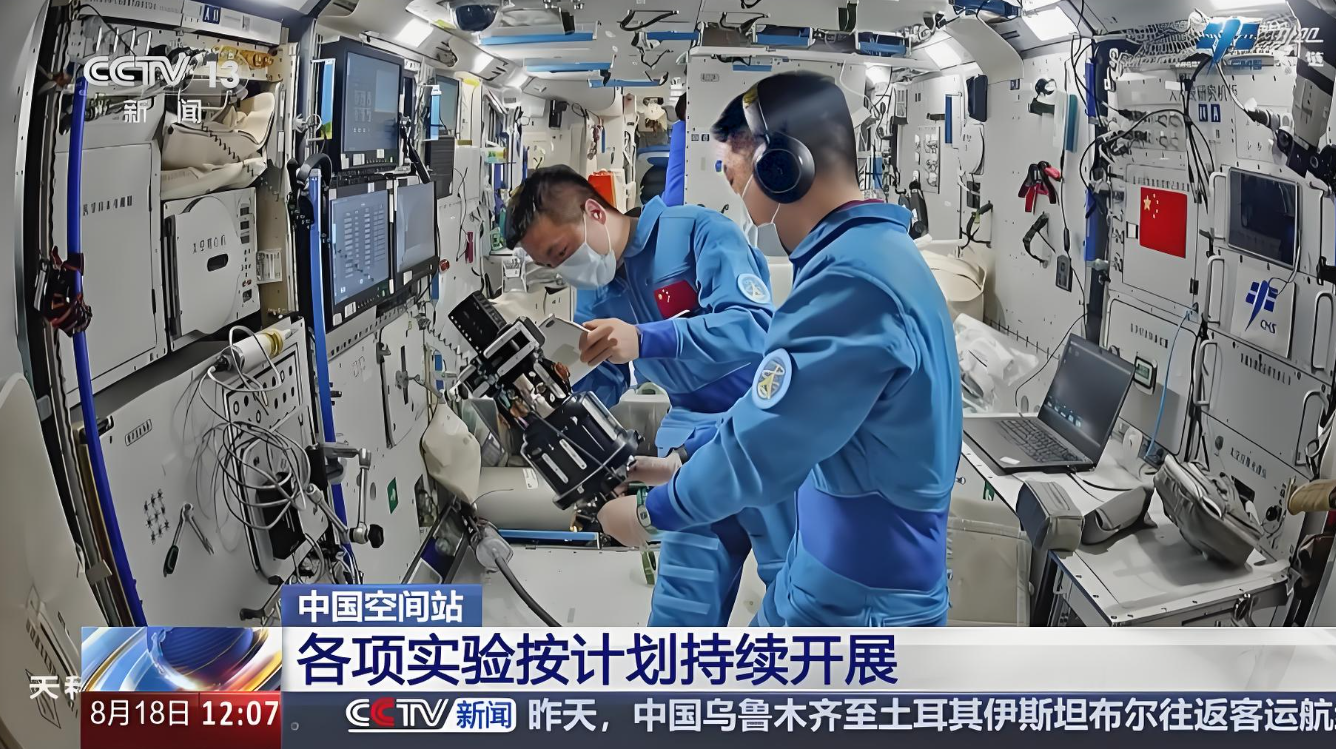

近日,中国载人航天工程办公室传来令人振奋的消息:我国空间站即将启动扩容升级计划。中国载人航天工程空间站系统总设计师杨宏透露,将研制并择机发射空间站扩展舱段,实现从现有"T"字构型向"十"字型,最终升级为六舱"干"字型的重大转变。这一消息不仅标志着中国空间站建设进入新阶段,更彰显了我国航天事业的蓬勃发展和长远规划。

中国空间站作为国家太空实验室,其建设过程体现了中国航天"三步走"发展战略的稳步推进。从1992年载人航天工程立项,到2021年天和核心舱成功发射,再到2022年底完成三舱组合体建造,中国航天人用三十年时间完成了从追赶到并跑的跨越。如今,随着扩容计划的公布,中国空间站正向着更先进、更完善的方向迈进。

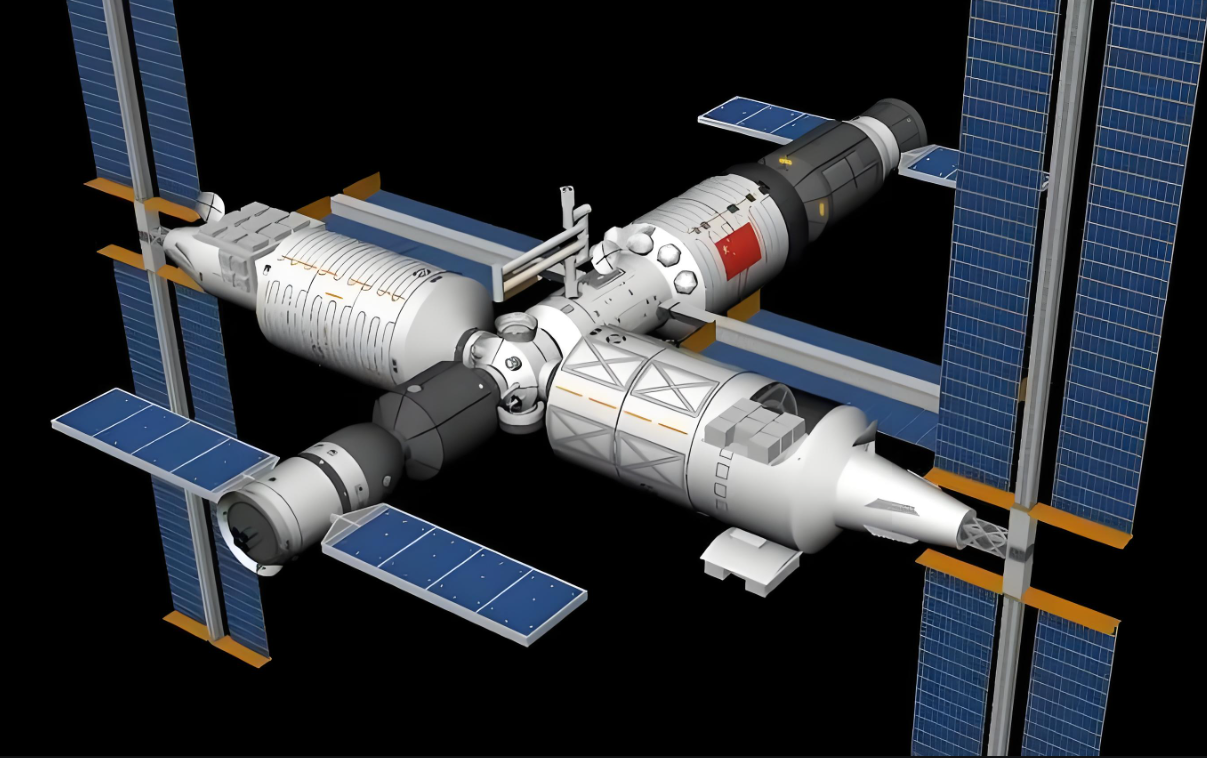

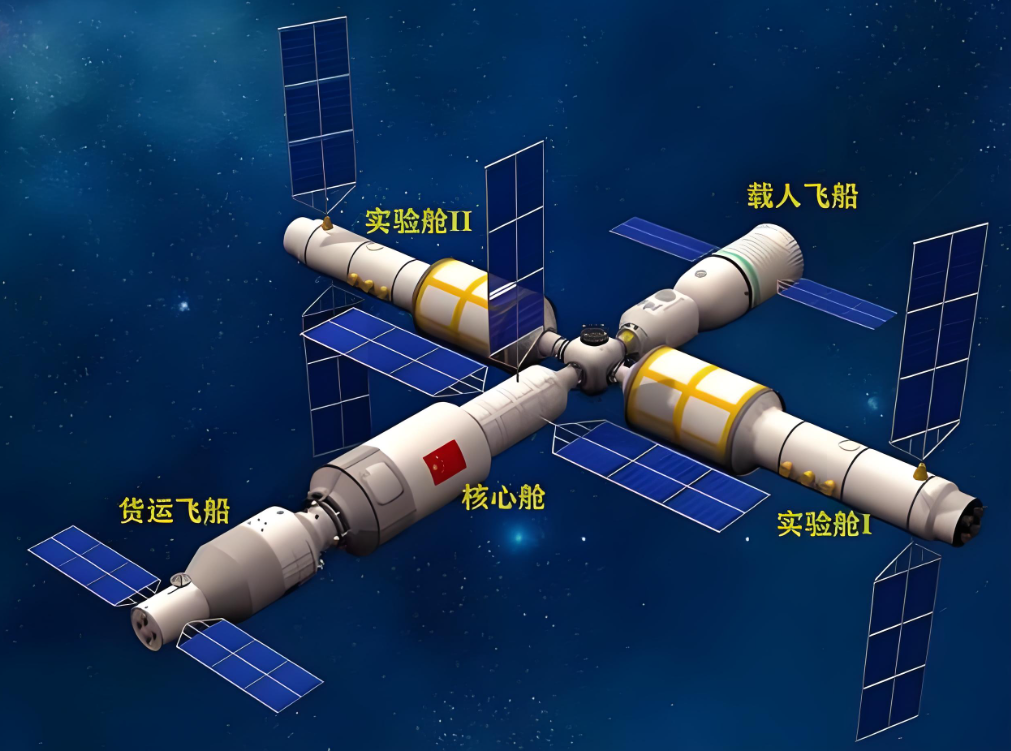

"T"字构型,稳定又高效

目前,空间站采用"T"字型三舱组合体构型,由天和核心舱居中,问天实验舱和梦天实验舱对称分布两侧。这一设计绝非偶然,而是经过反复论证的最优方案。

从工程学角度看,"T"字构型具有显著优势。首先,这种布局能够确保各舱段的质心集中在空间站中轴线上,大大提高了姿态控制的稳定性。其次,问天和梦天两个实验舱对称分布,使得太阳能帆板能够获得最大日照面积,保障能源供应效率。再者,这种构型为机械臂操作提供了理想的工作空间,便于开展舱外作业。

值得一提的是,中国空间站的"T"字构型与国际空间站的桁架式结构形成鲜明对比。后者虽然规模更大,但建造难度和成本也更高。中国方案体现了"够用、好用、适度超前"的设计理念,既满足了当前需求,又为未来发展预留了空间。

多维扩容,满足日益增长的空间需求

随着中国空间站进入常态化运营阶段,现有的三舱构型已逐渐显现出一些局限性。最直接的挑战就是对接口数量不足。目前,天和核心舱提供3个对接口,分别用于载人飞船、货运飞船和实验舱对接。在常态化运营下,这些接口已经捉襟见肘。

此外,科学实验需求的快速增长也是重要考量。据统计,天宫空间站已部署了数十个科学实验机柜,开展了数百项空间科学实验。随着实验项目的不断增加,现有的实验空间已接近饱和。特别是某些需要特殊环境的实验,对独立实验舱段提出了更高要求。

航天员驻留时间的延长也带来了新的需求。随着中国航天员在轨驻留时间从3个月逐步延长至6个月甚至更久,生活保障系统的升级势在必行。更多的舱段意味着更舒适的生活环境,更完善的锻炼设施,以及更丰富的心理支持手段。

分步推进,稳健有序

根据中国载人航天工程办公室公布的计划,空间站扩容将分阶段实施,体现了中国航天"稳扎稳打"的一贯作风。

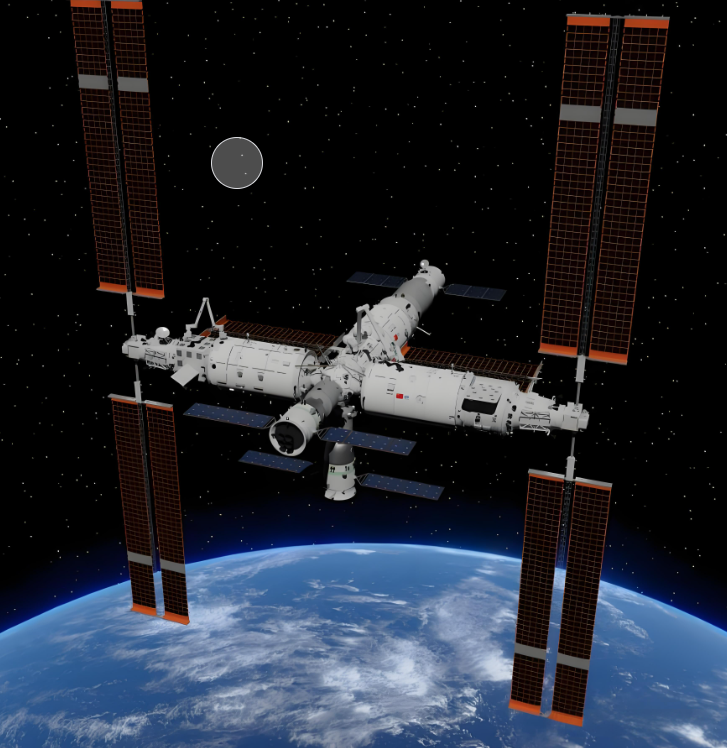

第一阶段是在现有"T"字构型基础上加装多功能节点舱,实现向"十"字型的转变。这个节点舱将承担"太空交通枢纽"的重要角色。从技术角度看,它需要具备多项关键功能:首先是多向对接能力,能够同时连接多个舱段和飞船;其次是电源分配功能,确保各舱段电力供应;还包括热控、环控生保等系统的扩展支持。

第二阶段将升级为六舱"干"字型构型。这一阶段的技术挑战更为复杂,需要解决大规模空间站在轨组装、多舱段协同控制等难题。特别是各舱段间的资源调配问题,包括电力分配、热管理、姿态控制等,都需要全新的解决方案。

值得注意的是,扩容计划中还包含了独立光学舱"巡天"的部署。虽然该项目已推迟至2026年后,但其2米口径的巡天望远镜将成为中国空间站的重要科学设施,有望在天文观测领域取得突破性成果。

创新探索,迎接机遇

空间站扩容绝非简单的"搭积木",而是面临着一系列技术挑战,这些挑战恰恰是中国航天实现新突破的机遇。

在结构设计方面,新增舱段必须与现有系统完美兼容。这涉及到接口标准的统一、力学特性的匹配等一系列问题。中国航天科技集团研发的新型对接机构,采用"弱撞击"理念,能够实现更精准、更柔顺的对接,为扩容提供了技术保障。

能源系统升级是另一大挑战。随着舱段增加,电力需求将大幅上升。解决方案可能包括:部署更高效的柔性太阳能电池翼,开发新型储能系统,以及优化电力调度算法。有消息称,中国正在研发第四代空间太阳能电池,转换效率有望突破34%。

生命保障系统的扩展同样关键。中国自主研制的第三代环控生保系统,实现了水资源的85%再生利用率,为长期驻留提供了坚实保障。扩容后,这套系统需要进一步升级,以支持更多航天员同时在轨工作。

太空实验,实现能力跃升

扩容后的中国空间站将大幅提升空间科学实验能力,为多学科研究提供更优越的平台。

在微重力物理研究方面,新增的实验舱将容纳更多精密实验装置。特别是流体物理、燃烧科学等领域,对实验环境有极高要求。扩容后,科学家可以开展更复杂、更长期的系列实验,有望在基础科学领域取得重要突破。

空间生命科学研究也将受益。更多的实验舱意味着可以同时进行更多生物实验,包括细胞培养、蛋白质结晶、动植物生长发育等研究。这些研究不仅有助于理解生命在太空环境中的变化规律,还能为未来深空探测积累重要数据。

材料科学是另一个重点领域。太空特有的微重力环境为新材料研发提供了理想条件。扩容后,材料实验的规模和种类都将显著增加,可能催生一批具有特殊性能的新材料。

开放架构,打造共享平台

中国空间站始终坚持开放合作的原则。扩容后,将有更多机会开展国际合作项目。目前,已有多个国家的科学实验项目入选中国空间站研究计划。未来,国际合作可能进一步深化,包括共同研制实验设备、联合开展科学实验、互派航天员访问等。

特别值得一提的是,中国空间站支持外国航天器对接的政策。这意味着扩容后,符合标准的国际航天器可以直接与中国空间站对接,开展联合任务。这种开放性在当今国际航天合作中具有开创性意义。

中国空间站,未来可期

从天宫一号、天宫二号到现在的天宫空间站,中国载人航天工程一步一个脚印,走出了一条具有中国特色的发展道路。空间站扩容计划的实施,将把中国航天推向新高度。

从更长远看,中国空间站的扩容升级是中国建设航天强国的重要一步。它不仅提升了我国在轨科技实验能力,也为后续深空探测积累了宝贵经验。有专家预测,到2030年前后,中国空间站可能发展成为具有国际领先水平的太空科学平台。

回望中国航天发展历程,从"两弹一星"到载人航天,从月球探测到空间站建设,每一个里程碑都凝聚着几代航天人的智慧和汗水。如今,空间站扩容计划的公布,再次向世界展示了中国航天的雄心与实力。在探索浩瀚宇宙的征程上,中国正以稳健的步伐迈向更远的深空。

随着扩容计划的逐步实施,中国空间站将在规模、功能、科学产出等方面实现质的飞跃。这不仅是中国航天的骄傲,更是全人类探索太空的共同财富。

未来,当六舱"干"字型构型在太空中完美呈现时,它必将成为人类太空探索史上的又一重要标志。

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏