【航化说】翼龙-2在灾区的72小时 交出了应急救援的中国答卷

作者:jiaru来源:航化网发表时间:2025-07-16 17:57:46浏览量:2448

一、三穿吉隆:把“信息孤岛”四个字从地图上擦掉

7月8日,中尼边境吉隆口岸的山体像被一只巨手撕开,已致部分人员失联,当地通信、交通等基础设施部分受损。救援队伍在雨幕里进退维谷。

接到西藏自治区应急管理厅应急出动命令后,中航无人机现场团队迅速响应,8—10日连续三日调派西藏“翼龙”应急型无人机飞赴灾区,执行紧急灾情侦察和通信保障任务,全时待命、全速驰援、全力保障失踪人员搜救和灾区抢险救援。

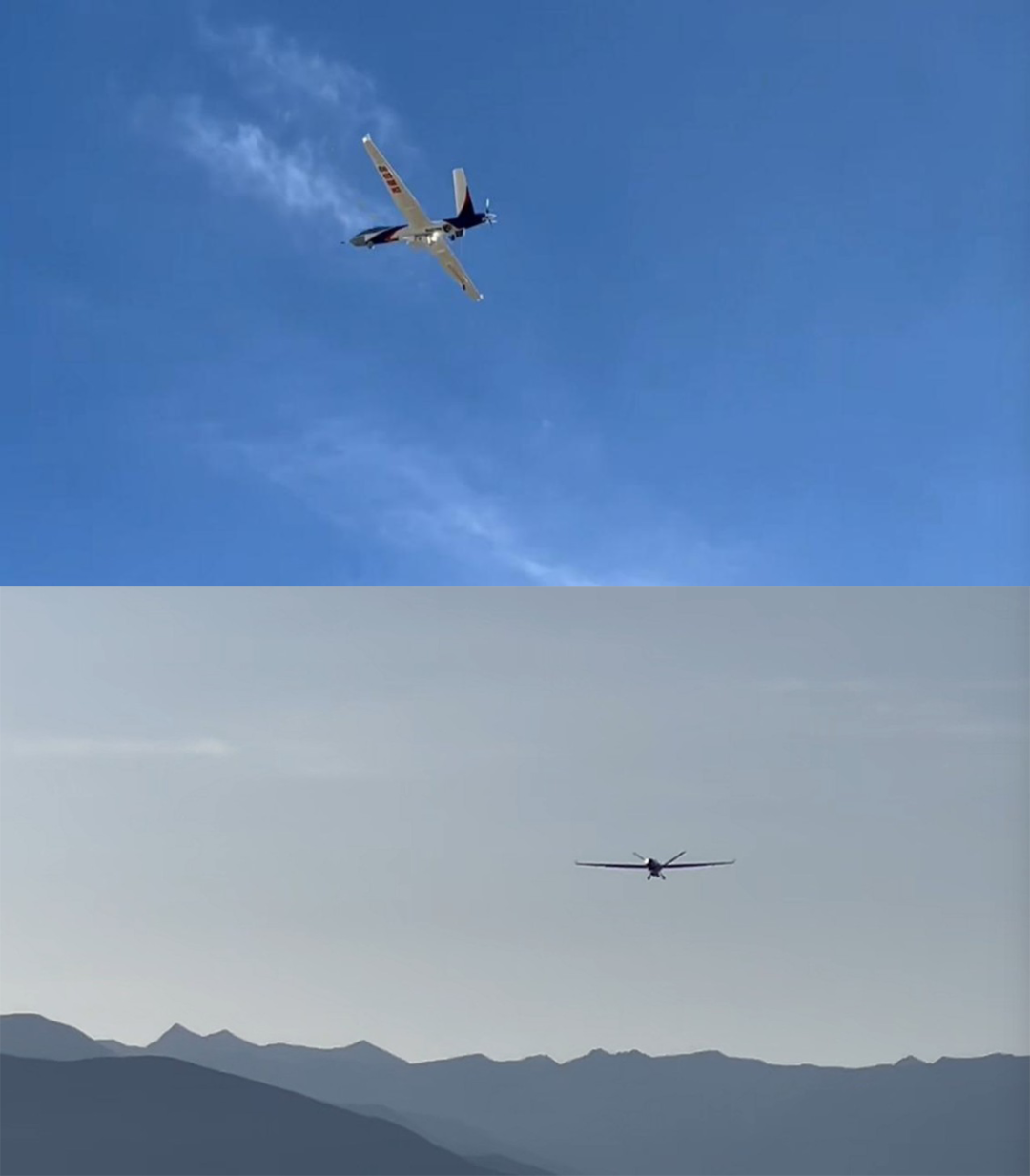

“翼龙”应急型无人机连续三日飞赴灾区

19小时不落地,三进三出灾区,动态优化航线,在为数不多的云缝中开展侦察……此次应急救援过程中,翼龙-2做了这关键的三件事:

1、用合成孔径雷达穿透恶劣天气,成功侦察到部分关键灾情信息。

实时回传的灾区一线数据、高清画面直达西藏自治区应急指挥部,发挥灾情侦察和现场拍摄传输的作用,有效解决了“力量突不进去、信息传不出来”等难题,为研判灾情、科学调配救援力量提供了决策支持。

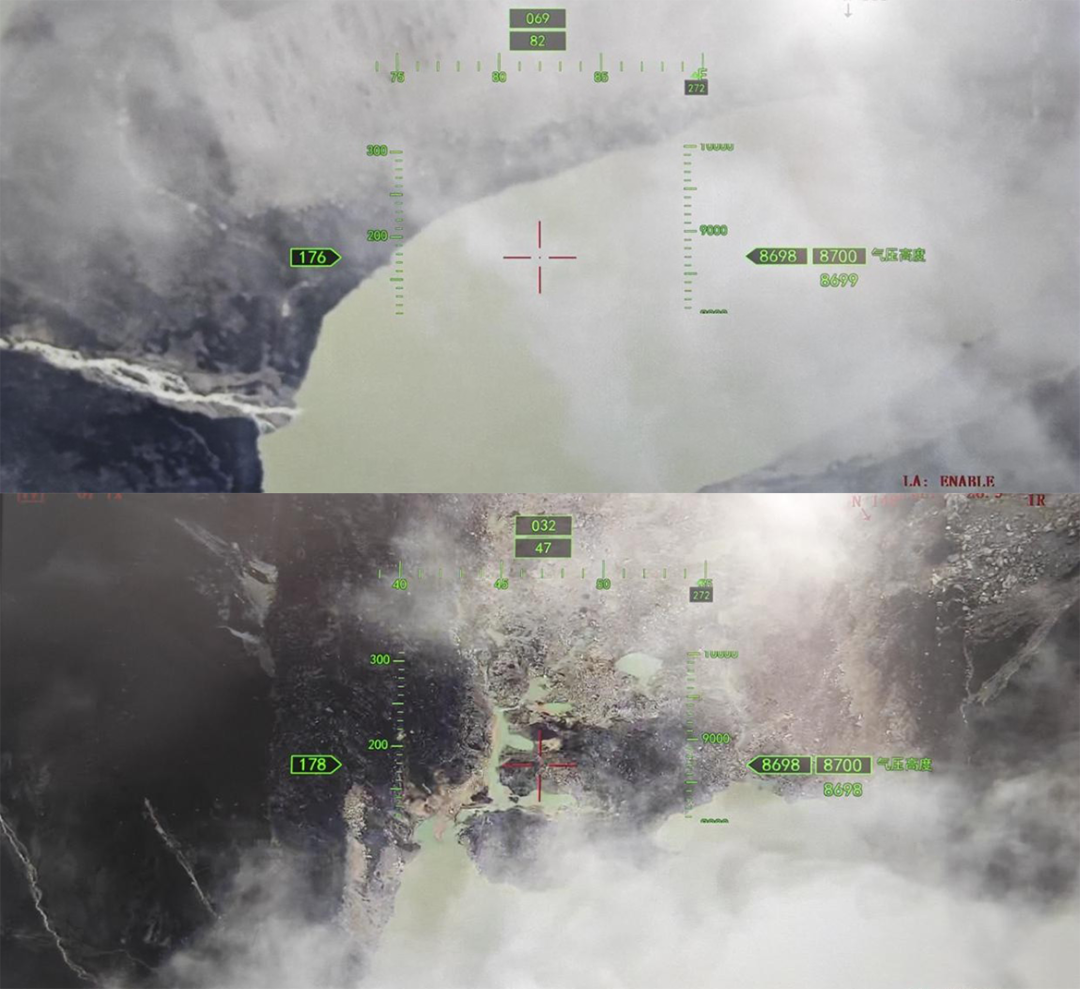

“翼龙”应急型无人机侦察到部分关键灾情信息

2、挂载空中基站,任务期间恢复公网信号,覆盖半径约50公里,接入用户超2000人,承载流量超23GB

在灾区地面通信中断的危急时刻,西藏“翼龙”应急型无人机搭载的空中基站设备,为受灾区域提供了稳定、大范围的公网信号覆盖,有效打通了“信息孤岛”,成为连接灾区内外、救援前后的“空中生命线”。

3、通过光电/红外设备持续侦察,实时回传高清画面,供指挥部研判灾情。

期间,“翼龙”应急型无人机以成都快响中心为指挥枢纽,实现了全国联动支援,创下“翼龙”应急机型横跨3000千米异地作业新纪录。异地应急团队全程远程监控无人机并完成3小时飞行接管,成功开展灾情侦查,验证了全国协同救援能力,为国家应急救援使命统一战线,持续服务于各地区的救灾一线提供有力支撑。

过去靠人背绳、靠马帮、靠卫星电话“扫点”,至少48小时才能摸清灾情;这一次,翼龙把黄金72小时的前19小时用在了“看清”和“喊通”上。

二、为什么它能“开挂”

翼龙-2,看上去像一只灰色大鸟,但它可不只是一架“会飞的相机”,此“龙”长11米,翼展20.5米,高4.1米,是一款固定翼无人机。为提高无人机的机动性和抗复杂气象能力,翼龙-2无人机选择了国产涡桨发动机及其配套螺旋桨为动力。此外,翼龙-2无人机机体上还大范围采用先进复合材料、整体结构油箱等先进技术,保证了翼龙-2机体的轻重量和长寿命。

超长待机大力士:20小时续航,最大起飞重量4.2吨,可外挂480千克任务载荷,等于把一辆救援指挥车送上了天,应急投送吊舱则能在道路中断时运送关键救援物资。

千里眼:翼龙-2无人机把先进的光电侦察吊舱(EO)和合成孔径雷达(SAR)作为了标准配置构型,并且实现了多种侦察设备的联合协同运用,可穿云、穿雨、穿黑夜,神话中的“千里眼”具象化了。

化身空中基站:搭载的应急通信保障吊舱可恢复50平方公里移动通信,专网覆盖半径超70公里,建立15000平方公里的音视频通信网络。为救援行动提供重要的通信支持,可以为前线的救援队伍与后方的指挥中心建立高质量、大容量、多信道的专用集群通信信道,为救援官兵之间搭建起稳定、良好的公网通信联络,确保救援指令能够及时、准确地传达至救援人员,实现实时高效的现场指挥调度。

气象外挂:翼龙-2H人工增雨(雪)型无人机,“边探测、边播撒”让云听话。地面增雨(雪)指挥中心可以根据无人机搭载的前、后视摄像头和云物理探测数据,结合风云4B卫星云产品,实时研判人工增雨(雪)作业条件,并通过视频与无人机现场指挥人员保持沟通,对目标云系实施播撒催化,实现科学化、精准化人工增雨(雪)作业。

一句话:它把“看不清、联不通、够不着”的救援三难,变成了“看得见、喊得应、送得到”。

三、从人海到系统

2008年汶川地震,第一批灾区全貌图靠测绘兵徒步,新华社通稿里写着“耗时数日”。

2023年泸定地震,“翼龙”-2H无人机搭建空中应急通信网络,实时将现场灾情画面回传,辅助指挥中心调度,为救援团队集结及施救提供强有力保障。

2025年吉隆泥石流,翼龙-2H在19小时内持续回传影像,帮助指挥部把“失联”范围从官方通报的“大片区域”缩小至重点点位。

过去的通信兵要顶着余震背15kg电台翻数座大山,现在一架无人机能顶替替20个通信兵“开路”。当画面从480p进化到4K,当回传链路从“几小时一帧”变成“秒级刷新”,人的双腿终于可以从“必须抵达现场”的严令里松绑。这正是科技写给未来的信。

那些在暴雨里打着手电找人的身影,终于可以把手电照向更该去的地方。

四、应急救援不是独角戏

翼龙再强,也无法做到所有的事情,真正的救援,是一整套“高低搭配、有人无人协同”的立体网络:

高空:载重66吨、满载航程7800的运20可以运输兵员、装备、物资,执行抢险救灾、人道救援、战略投送等任务。

中空:AG600一次撒12吨水,可覆盖4000m²火场;AC313A可直升机吊桶灭火,同时用绞车救出被困者;直8可将灭火人员和特种车辆精准投送到火场关键位置,并精准将吨级灭火弹投入火场核心,强压烈焰。

低空:翼龙-2H负责侦察、通信、指挥;

地面:北斗+5G专网把所有平台连成一张“数字化指挥桌”,实时共享火情、水情、伤情。

这套体系的终点,是把“黄金72小时”变成“黄金72分钟”。

翼龙-2已拿到全国首部气象型无人机适航证(SC-92-001),意味着它可以在结冰、强对流、高原等极限气象合法作业。

但真正的挑战在“人”:

一个熟练的无人机任务规划师,需要800小时模拟训练;

一个能看懂SAR回波的判图员,需要航空+地质双背景;

一个会空中基站排障的工程师,需要同时懂通信协议和飞机结构。

应急管理部已联合7所高校开设“航空应急救援”等相关专业。

等到下一个雨季来临,我们或许能听见这样的对话:

“灾区通信断了。”

“别急,翼龙已经在路上,它带着整个天空的信号。”

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏