【航化说】烯烃如何撑起航空航天极端环境需求?

来源:航化网发表时间:2025-08-27 18:42:45浏览量:1907

从万米高空客机的平稳巡航,到深空探测器的星际探索,航空航天装备始终面临着低温、辐射、高压、强腐蚀等极端环境的考验。在支撑这些高端装备稳定运行的众多材料中,烯烃凭借其独特的化学特性,通过聚合、改性与复合等技术手段,化身兼具 “轻量化、耐高温、耐辐射、高能量密度”的“材料多面手”,渗透到航空航天从结构件到燃料、从基础部件到功能防护的全场景,成为推动航空航天产业升级的关键化工力量。

聚烯烃及改性材料:构筑航空航天基础部件 “安全屏障”

烯烃通过聚合形成的聚烯烃家族,是航空航天领域应用最广泛的烯烃衍生物,不同类型的聚烯烃经针对性改性后,能精准匹配各类基础部件的功能需求,为装备安全运行筑牢第一道防线。

聚乙烯(PE)凭借优异的耐低温性与耐化学腐蚀性,成为流体传输与绝缘防护的核心选择。在航天器与飞机的燃料、液压管路中,PE 内衬能有效隔绝燃油、液压油与金属管路的直接接触,避免金属被腐蚀引发的泄漏风险;卫星电缆外层的 PE 绝缘层,因低挥发分的特性,可防止材料挥发物污染卫星光学仪器,保障探测精度;而在液氧、液氢等低温燃料储罐中,PE 密封垫片即便在 - 70℃的极端低温下仍能保持柔韧,彻底解决了传统材料低温脆裂的难题。

聚丙烯(PP)则以 “轻量化 + 高强度” 的组合优势,重塑航空航天内饰与非承力结构。飞机座椅框架、仪表盘外壳、行李架等内饰部件采用 PP 材质后,重量较传统金属部件减轻近 2/3,据测算,仅飞机内饰减重一项,就能使客机油耗降低约 0.5%;在航天器仪器舱内,PP 制成的隔板、防护盖板,既能承受仪器设备的重量载荷,又能减少航天器整体发射质量,为搭载更多科学载荷腾出空间。

聚烯烃弹性体(POE)的高弹性与耐候性,让其成为密封与减震领域的 “刚需材料”。飞机机舱门、舷窗的 POE 密封条,能在高空低压、温差剧烈的环境下保持良好密封性,阻止外界冷空气与湿气渗入,保障机舱内舒适环境;航天器仪器支架上的 POE 缓冲垫,可有效吸收火箭发射时的剧烈震动与着陆时的冲击能量,避免精密仪器因震动受损。

交联聚乙烯(XLPE)通过交联改性提升了耐高温与耐辐射性能,成为高温与辐射环境下的 “可靠选择”。飞机发动机周边的高温润滑油管路,采用 XLPE 材质后,能长期耐受 100℃-130℃的高温,保障润滑油稳定传输;空间站生活舱的 XLPE 内饰板,不仅能抵御太空伽马射线与质子辐射,还能减少有害气体释放,为航天员营造安全健康的居住环境。

作为含氟烯烃衍生物的聚四氟乙烯(PTFE),更是极端腐蚀环境下的 “终极防护”。飞机液压系统中的活塞环、阀门密封圈,长期处于高压与液压油腐蚀环境,PTFE 材质能在此条件下保持稳定性能,避免液压系统泄漏;航天器推进系统的喷嘴内衬,接触肼类燃料等强腐蚀性物质时,PTFE 的耐腐特性可确保喷嘴不被侵蚀,保障推进剂稳定喷射。

烯烃衍生物:破解航空航天燃料 “资源与性能难题”

航空航天燃料不仅需要满足高能量密度、稳定燃烧的核心需求,还需应对高空低温、太空低气压等特殊环境,烯烃通过催化转化形成的衍生物,为解决燃料资源依赖与极端环境适配问题提供了关键路径。

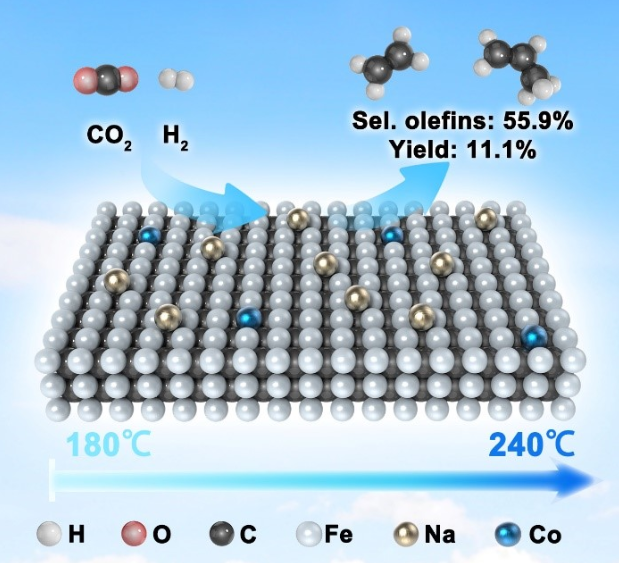

在航空煤油领域,烯烃是替代化石燃料的 “核心中间体”。传统航空煤油(如 JET-A、RP-3)高度依赖石油炼制,而通过 “费托合成” 技术,烯烃可从煤、天然气等非石油资源中转化而来:先将煤或天然气制成合成气,再转化为烯烃,最后经加氢异构化形成高支链烷烃。这类高支链烷烃能将航空煤油的冰点降至 - 50℃以下,完美适应高空低温环境,同时燃烧更充分,减少发动机积碳,提升燃油效率。如今,“煤制烯烃→航空煤油” 的技术路线已成熟,有效缓解了航空燃料的石油资源依赖,为航空业可持续发展提供了新方向。

在火箭燃料领域,烯烃衍生物是提升燃料性能的 “增效剂”。将烯烃与肼类燃料复合,可显著提高燃料的能量密度,使火箭比冲更高,搭载能力更强;而烯烃聚合形成的 “聚合燃料”(如聚乙烯基燃料),具有密度高、挥发性低的特点,在太空低气压环境下,能有效减少燃料挥发损耗,特别适合小型固体火箭发动机使用,为微小卫星发射、深空探测等任务提供稳定动力支持。

聚烯烃基复合材料:推动航空航天 “轻量化革命”

减重是航空航天产业永恒的追求 —— 飞机减重 1% 可降低 0.7% 的油耗,航天器每减重 1 公斤,就能节省数十万元的发射成本。烯烃与纤维复合形成的聚烯烃基复合材料,以 “更轻、更强” 的特性,成为替代传统金属材料的核心力量,掀起一场轻量化革命。

碳纤维增强聚丙烯(CF/PP)复合材料,堪称 “轻量化与高强度的完美结合”。其密度仅为 1.1g/cm³,不足铝密度的 40%,但拉伸强度却高达 1500MPa,接近钛合金水平。在飞机制造中,CF/PP 复合材料被广泛用于机翼前缘、尾翼蒙皮等次承力结构,既减少了机翼重量,又提升了机翼抗气流冲击的能力;在航天器领域,卫星支架采用 CF/PP 复合材料后,能在保障结构稳定性的同时,大幅降低卫星整体重量,助力卫星搭载更多科学探测设备。

玻璃纤维增强聚乙烯(GF/PE)复合材料则以 “高性价比 + 耐冲击” 的优势,填补了中低端应用场景的空白。飞机起落架舱的 GF/PE 防护板,能抵御起飞降落时碎石、沙尘的冲击,保护起落架关键部件;航天器着陆缓冲结构采用 GF/PE 复合材料,可通过材料的形变吸收着陆时的巨大动能,减少着陆冲击对航天器主体的损伤,尤其适合火星探测器、月球车等星球着陆任务。

功能型烯烃材料:抵御航空航天 “极端环境挑战”

航空航天装备面临的极端环境复杂多样 ——太空的强辐射、高空的臭氧腐蚀、发动机的高温冲刷,都对材料提出了特殊功能要求。烯烃经特殊改性后形成的功能型材料,成为抵御这些极端挑战的 “专项武器”。

耐辐射烯烃材料通过添加稀土氧化物等抗辐射剂,或采用交联改性提升分子链稳定性,为航天器打造 “辐射防护衣”。航天器线缆的耐辐射烯烃绝缘层,能有效抵御太空伽马射线与质子辐射的侵蚀,避免绝缘层老化破损导致的短路故障;在核动力航天器中,耐辐射烯烃制成的防护壳,可阻止核反应堆辐射泄漏,保障航天器内部设备与航天员安全。

抗静电烯烃材料通过填充炭黑、石墨烯等导电填料,解决了航空航天领域的静电安全隐患。飞机油箱内壁采用抗静电烯烃材料后,能将燃油流动产生的静电及时导出,防止静电积聚引发的爆炸风险;航天器太阳能电池板边框的抗静电烯烃材料,可快速释放电池板表面因宇宙射线照射产生的静电,避免静电干扰电池板发电效率。

高温耐磨烯烃材料通过复合氧化铝、碳化硅等陶瓷颗粒,具备了抵御高温与磨损的双重能力。飞机发动机叶片的高温耐磨烯烃涂层,能承受发动机内部 1000℃以上的高温气流冲刷,减少叶片磨损,延长发动机使用寿命;航天器再入大气层时,表面温度可达数千摄氏度,高温耐磨烯烃材料制成的热防护层衬里,能有效分散热量,保护航天器主体结构不被烧毁,确保航天器安全返回地面。

从基础部件到核心燃料,从结构支撑到功能防护,烯烃以其 “一材多能” 的特性,深度融入航空航天产业的每一个关键环节。随着航空航天技术向更远深空、更高效率、更极端环境迈进,对烯烃材料的性能要求将持续升级,而烯烃产业的技术创新,也将不断为航空航天装备突破极限提供新的可能,持续书写 “化工材料” 与 “高端装备” 协同发展的新篇章。

关键词: 烯烃

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏