人形机器人:航天探索的“明日之星”

来源:中国航天报发表时间:2025-10-27 14:16:33浏览量:1594

最近,航天科技集团一院研发的“航小妍”智能人形机器人引发外界广泛关注。据公开资料显示,这款人形机器人采用轻质化结构设计,具备自主建图导航与多样化地形适应能力,未来有望执行箭体巡检、空间站作业乃至外星球资源开发等任务。随着相关技术不断取得突破,人形机器人必将在航天领域加速深度推广应用。

我国“航小妍”人形机器人

角色不仅在陪伴

如今,人类正在逐步迈向更加遥远和未知的星际空间。然而,太空探索事业不仅对先进技术的要求越来越高,还面临着很多人类无法直接介入的极端环境,普遍体现出极端温度、高辐射、微重力等特点。

在此背景下,人形机器人作为一种具备高度适应性和灵活性的技术平台,逐渐在太空探索中展现出越来越大的潜力,促使各国越来越多的航天机构和企业致力于研发测试“太空机器人”。

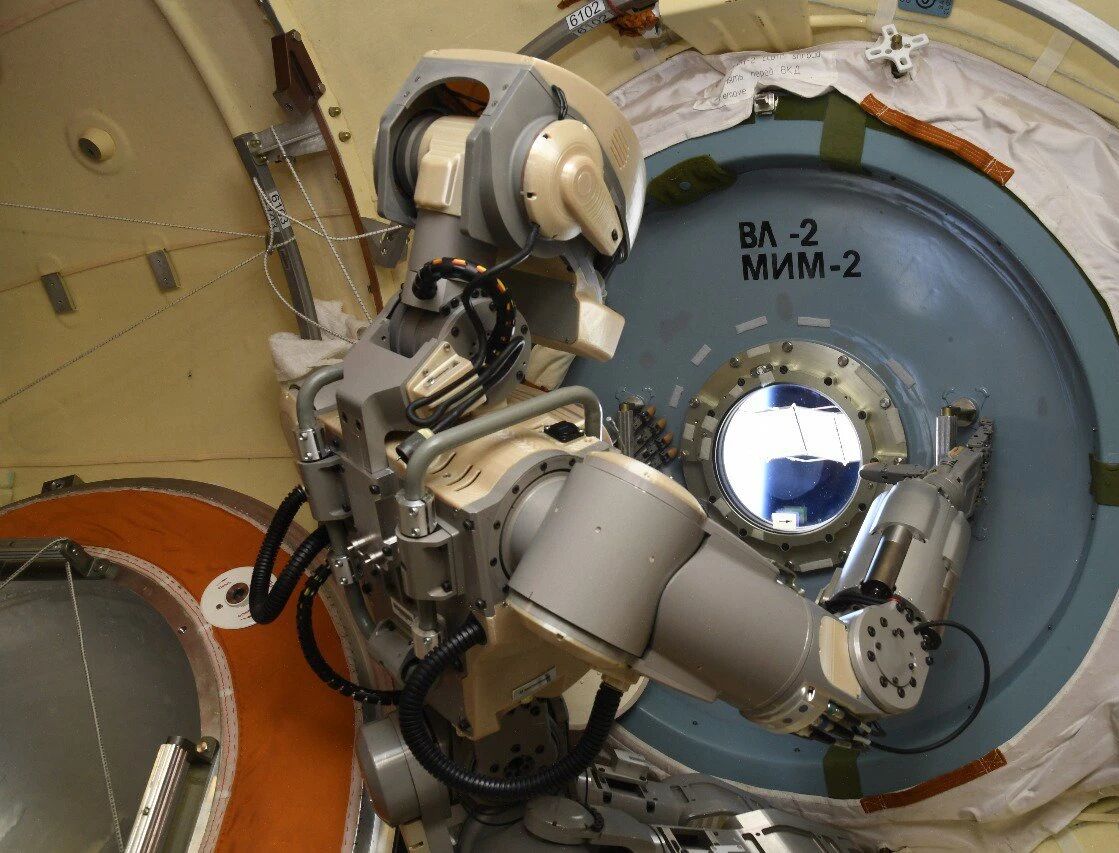

俄罗斯人形机器人曾在国际空间站上测试

早在1997年,美国宇航局就启动有关项目,研发可协助航天员执行多种操作任务的人形机器人。2010年,该项目推出的第二代人形机器人R2首次亮相,并于2011年2月由航天飞机送至国际空间站,成为第一个进入太空的人形机器人。

在测试中,R2协助航天员抓取物体、翻转开关等,初步探索了灵巧型人形机器人在太空中的行为方式,并帮助科研人员确认R2需要升级哪些功能,以便未来代替航天员执行过于危险或枯燥重复的任务。遗憾的是,由于硬件问题,R2自2015年起无法正常运行,最终不得不在2018年被送回地球。

俄罗斯在人形机器人领域积累深厚,推出了“费奥多尔”系列,2019年将“费奥多尔-850”送往国际空间站。该系列人形机器人的功能定位比较明确,最初设计用途是协助救援,既能模仿远程操作员的动作,又能自主执行一些任务,并以“幽默语调”报告信息。俄罗斯航天员在轨对它进行了一系列测试,考核它协助太空实验室工作的潜力。

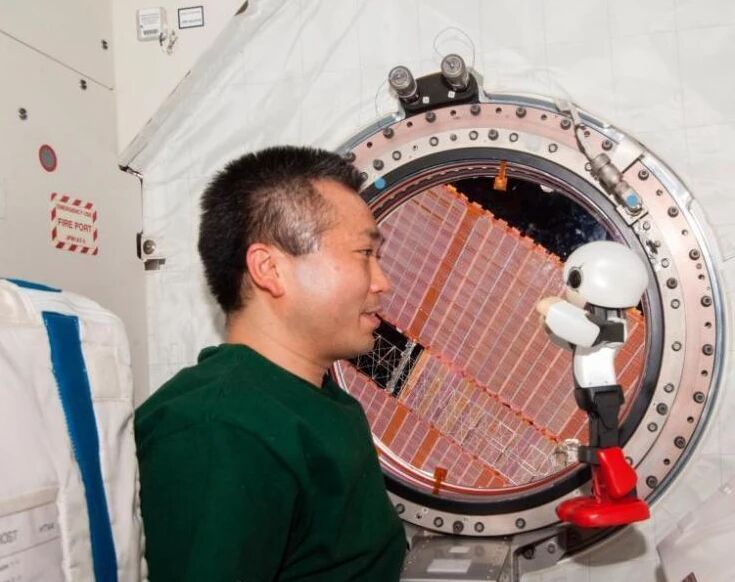

而在这场全球人形机器人太空对话“竞赛”中,日本产品拔得头筹。Kirobo是根据日语“希望”和“机器人”创造的新词汇,被用来命名日本第一位“太空机器人”。2013年8月10日,这款小巧的人形机器人抵达国际空间站,重点展示了语音识别、自然语言处理、语音合成、表情识别和视频录制等拿手好戏,还能协助航天员开展各种太空实验。它上太空的主要目标是帮助科研人员深入了解人形机器人与人类的互动方式,引导人形机器人在协助航天员执行任务方面发挥更积极的作用。

随着太空建设和维护工作需求日益增长,一些航天初创企业看到了商机。2021年,日本GITAI公司赢得了官方合同,负责研发“能够在太空轨道和月球上自主执行多项复杂任务的通用机械臂和机械手技术”,希望借此推出功能更强大、成本更低的太空通用人形机器人。借助人工智能和远程操作技术,这款人形机器人将操作工具、控制板、科学设备等,适应空间站和未来月球基地的复杂环境。2021年10月,该公司在国际空间站内完成了技术演示。2022年4月,人形机器人在模拟太空环境中尝试从事服务、组装和制造任务。

自1995年以来,德国航空航天中心一直在开发灵巧型人形机器人,探索其在太空环境中的应用潜力。2008年,具备双臂机械手的人形机器人以轮式底盘的构型首次亮相,随后不断升级移动控制系统和处理能力。2017年,国际空间站上的航天员完成了天地远程操作测试,指挥人形机器人在火星环境模拟设施中完成验证任务。或许,在未来火星任务中,德国人形机器人不会让马斯克的“擎天柱”独领风骚。

施展绝技仍需过关

太空环境的复杂性和极端性对人类生理和心理承受力构成了极大的挑战,制约着人类探索太空的步伐。相比之下,人形机器人逐渐与众多科技成果深度融合后,有望实现自主决策、群体协同,进而推动诸多高风险航天任务向智能化、无人化发展。

相比无人车等传统航天机器人,人形机器人在航天探索领域的独特优势在于形态与功能的双重适配性。简单地说,它与人类肢体相似的结构可以“无缝”适配使用现有各种航天工具,双足行走能力对地形要求较低,很可能更适应外星球的崎岖表面,而其搭载的自适应性人工智能模型有助于迅速更新环境感知信息,支持自主决策。

日本袖珍人形机器人与航天员对话

然而,人形机器人想要在航天领域推广应用,还面临不少技术挑战,有必要化解便携式能源供应、极端环境适应性等技术难题,涉及机械工程、人工智能、传感器技术等多学科融合,要求科研人员持续开展技术创新,积极跨领域合作。

比如,人形机器人在航天探索任务中需要进行高复杂度运动和操作,用电需求较大。而现有电池技术难以满足长时间、高负荷运行需求。因此,开发高效、大容量能源系统,或者通过收集环境能量来延长续航时间,突破能源管理与续航瓶颈,是人形机器人研制工作中亟待解决的问题。

再比如,太空和外星球极端环境令人形机器人面临多重考验:舱外维修时,需小心宇宙辐射与微流星体撞击;火星任务中,必须克服沙尘暴与极低温度;类似深空探测任务普遍要求设备具备数年无故障运行能力。

其实,在陌生且崎岖的外星球地形中,人形机器人模拟人类的步态和身体协调机制,实现流畅运动,也不是一件容易的事。它需要优化运动控制与稳定性,动态保持平衡,避免摔倒,还要考虑到复杂光照条件、动态遮挡等情况,尽力提升视觉传感器的准确性和实时性,同时整合视觉、听觉、触觉等多模态传感器信息,分辨未知环境中的障碍,进一步优化多模态感知融合算法。

不过,现役人形机器人普遍仅能执行预编程任务,面对突发情况和不确定性之际,难以提供创造性解决方案并主动调整策略。未来,人形机器人需要具备更出色的智能决策与自主能力,在动态复杂环境中快速决策并规划最优行动路径,同时处理多项任务。

天地服务的“小管家”

太空环境的复杂性和极端性要求,人类探索必须依赖更高效更智能的技术解决方案。从国际空间站维护到月球基地建设,从火星勘探到更遥远的深空探测,人形机器人将成为未来太空任务中不可或缺的关键力量,帮助人类突破“技术壁垒”,飞向更广袤深远的星际时代。

美国擎天柱机器人可能在不远的将来登上火星

在地面上,人形机器人将在火箭巡检与维保工作中大展身手。无论是承担关键使命的大型乃至重型火箭,还是高密度发射的商业火箭,传统人工巡检和维保模式日益体现出效率偏低、长时间工作效果不佳、人力资源消耗大等隐患。人形机器人可以较方便地融入原有装备体系、工作规程与设备空间布局,使用人类工具,人机协同进行智能化长时间巡检、故障诊断与维护保养。

在太空中,人形机器人有望像科幻作品中畅想的那样适应人类空间设施,兼容载人航天系统工具与界面,独立或与航天员协同工作。

在舱内,它可以充当在轨服务的“全能管家”,承担物资管理、设备巡检等基础工作,利用物资智能追踪系统,提升库存管理效率,还能与航天员加强沟通,缓解工作生活中的身心压力。

在舱外,它能配合航天员完成焊接、涂覆等在轨作业,显著减少人工操作失误、航天服老化泄漏、航天器意外损伤等险情。

在外星球上,人形机器人无疑将充当深空探测“先遣队”,在航天员登陆之前,完成环境考察、基地选址、资源勘探等准备工作,为航天员和地面团队提供关键基础信息,大幅降低任务风险。

随着人工智能、低成本太空发射等技术普及,大量人形机器人将成为外星球基地的“建设者”,利用轻量化、多功能结构和充沛的能源供应系统,初步完成外星球基地所需资源开采、建筑材料原位制备、自动化施工等重要任务。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏