车企研制月球车,“不务正业”还是“高瞻远瞩”?

来源:中国航天报发表时间:2025-11-11 14:25:34浏览量:1845

近日,日本ispace公司与丰田公司正式签署技术评估协议,将共研小型月面巡视器。看到这里,许多人的第一反应可能是:以制造汽车闻名的企业,为何要“跨界”到航天领域研制月球车呢?这究竟是偏离主业的“不务正业”,还是着眼未来的战略布局?要回答这个问题,我们需要跳出传统行业边界的思维定式,从技术演进和商业发展的角度重新审视这一现象。

跨界协同 稳扎稳打

表面上看,汽车制造与航天探索分属两个截然不同的领域。但深入分析其技术内核,就会发现二者之间存在惊人的共通之处。

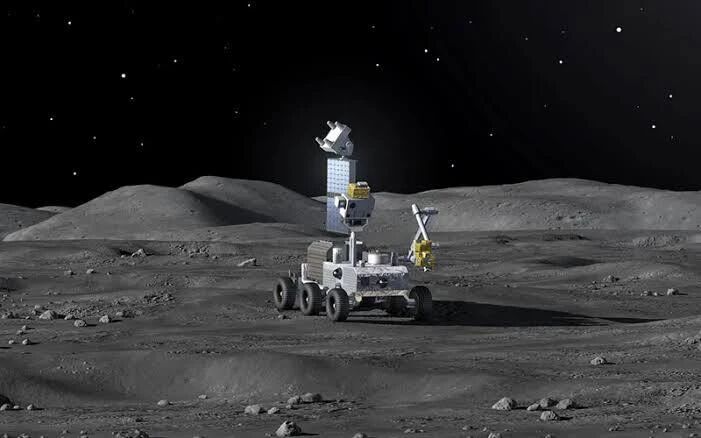

月球车需要在极端环境中运行

月球车本质上是一台在极端环境下运行的特种车辆,它需要具备自主导航、障碍规避、能源管理、热控系统等复杂功能。这些技术要求与当今智能汽车的发展方向高度重合。丰田公司在混合动力技术、燃料电池技术、自动驾驶算法、精密制造工艺等领域积累的数十年经验,完全可以平移到月球车的研发当中。

以能源系统为例,月球车在长达14天的月夜期间必须依靠自身储能维持基本运行,这对能源效率的要求远超地球上的任何车辆。丰田公司在普锐斯等混合动力车型上积累的能源管理技术,以及在Mirai燃料电池车上验证的氢能利用方案,为解决月球车的能源难题提供了宝贵经验。

同样,月球表面崎岖不平、温差极大的环境,对车辆的悬挂系统、密封技术和材料科学提出了严苛挑战,而这些恰恰是汽车制造商的看家本领。

从商业角度来看,车企进军航天领域绝非一时兴起。随着人类探索太空的步伐加快,地外交通系统将成为新的蓝海市场,而月球很可能成为人类深空探索的前哨站和资源补给基地。提前布局月球交通技术,不仅能让车企在未来的太空经济中占据先机,更能通过极端环境下的技术验证,反哺地面汽车产品的升级换代。

比如,为适应月球环境而研发的轻量化材料,可以用于提高地面汽车的燃油经济性;为应对极端温差而设计的热控技术,则有助于提升电动汽车电池系统的稳定性。航天技术的“溢出效应”将为汽车产业带来革命性变化,推动整个行业向更安全、更高效、更环保的方向发展。

布局太空 战略卡位

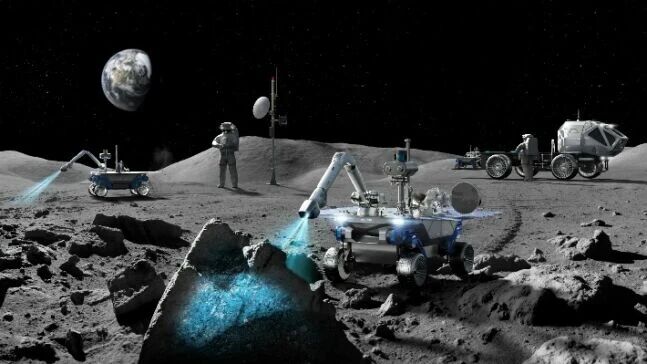

车企参与航天探索并非丰田公司的“独角戏”。特斯拉创始人马斯克通过SpaceX公司已经将商业航天推向新高度;宝马公司曾与美国宇航局合作开发月球车;现代汽车集团也与韩国航空航天研究院共同开发月球车。这表明,传统汽车产业正经历一场深刻的范式转换——从单纯的交通工具制造商,向综合性的移动出行解决方案提供商转变。在这一过程中,航天技术将成为重要的创新驱动力。

现代汽车集团展示的月球车概念图

从更宏观的视角看,车企研制月球车反映了科技融合发展的时代特征。在数字化、智能化浪潮下,行业边界日益模糊,跨领域合作成为主要创新路径。汽车产业与航天产业的融合,不仅能够加速太空探索的进程,更能带动相关产业链的整体升级,形成1+1>2的协同效应。这种融合创新模式,或许是未来科技发展的主流方向。

当然,车企进军航天领域也面临诸多挑战。航天工程对可靠性的要求远超民用产品,任何微小的失误都可能导致任务失败。此外,航天项目的投资回报周期长、风险高,需要企业具备强大的资金实力和技术储备。但从长远来看,这些挑战恰恰构成了行业壁垒,能够帮助先行者建立难以复制的竞争优势。

回看最初的问题,答案已经不言而喻。在科技快速迭代的今天,固守传统边界才是最大的风险。车企布局航天看似偏离主业,实则是在为未来交通生态进行战略卡位。这种前瞻性的投入或许不会立即带来商业回报,但终将在人类探索太空的征程中,书写下浓墨重彩的一笔。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏