SAF发展陷入“观望”:谁将打破僵局?

来源:民机战略观察发表时间:2025-06-23 10:30:06浏览量:1725

尽管全球航空业普遍认同可持续航空燃料(SAF)是实现脱碳的关键路径,今年实际投资和项目推进却陷入了僵局。根据波士顿咨询公司(BCG)3月份的调查显示,约三分之二的企业将采取谨慎策略,极少数愿意承担先行者风险。分析原因,主要是资本在政策扰动下回归了理性。

美国政策:特朗普战略转弯,州级机制补位

2025年初,特朗普上台后冻结了部分清洁能源项目的拨款,但于2月宣布向蒙大拿可再生能源公司生物燃料生产厂提供16.7亿美元贷款担保。该资金将用于蒙大拿州大瀑布城一家可再生燃料工厂的扩建,以生产SAF、可再生柴油(RD)和可再生石脑油(RN)。迄今为止,特朗普政府对可再生能源表现出来的态度依旧趋于保守。《通胀削减法案》(IRA)中的40B和45Z条款原本是联邦层面对清洁燃料的重要优惠措施,也是引导市场投资的重要杠杆。适用于2023至2024年的40B条款是SAF的短期专项激励政策,规定SAF的减排百分点达到至少50%,企业能够享受税收抵免优惠;每超过一个百分点,企业获得0.01美元的单位抵免,总抵免上限为每加仑1.75美元。45Z条款则用于从2025年起依据温室气体减排效果的差异化补贴;然而,45Z条款的实施细则至今仍未发布,造成市场不确定性上升,部分企业因此暂停新项目的资金决策。

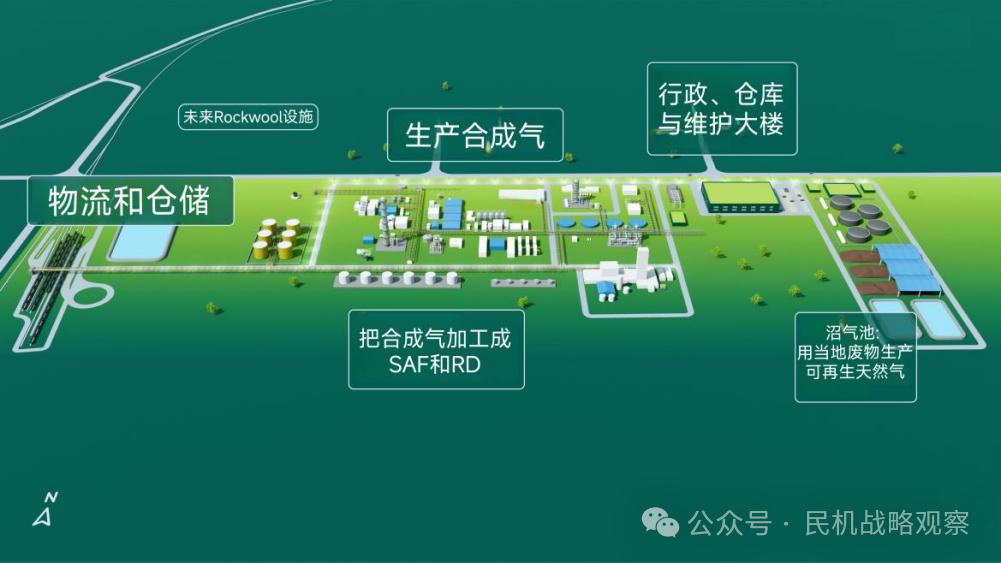

在联邦政府指向不明确的环境下,美国州级SAF激励机制仍在生效。这在一定程度上稳定了市场预期,成为目前企业投资SAF的安全锚。以华盛顿州为例。2023年7月出台的《第5447号参议院法案》(SB 5447)适用于累计生产能力至少每年200万加仑的SAF设施,为SAF的生产和使用提供了强有力的税收激励。近两年内,资本在SB 5447等地方政策引领下不断涌入。创业公司Twelve在2024年9月宣布获得6450万美元的资金,并表示将用共计7亿美元(包含2023年筹集的6.45亿)建设其位于华盛顿摩西湖的SAF生产设施AirPlant One。该工厂将使用可再生能源将二氧化碳和水转化为SAF,目前处于建设的最后阶段,预计将在年中正式投产。SkyNRG公司的Project Wigeon项目从垃圾填埋场、污水处理设施和畜禽粪便中收集生物甲烷生产SAF和RD。受益于华盛顿州的清洁燃料标准、气候承诺法案以及州内SAF生产立法,该项目计划明年在华盛顿Wallula Gap工业园区动工,并于2029年投产。今年2月,华盛顿州商务部通过州长经济发展战略储备基金给该项目拨款150万美元,用于前期的文化和地质勘察。

Project Wigeon工厂。由东向西,厂房规划图展示了废物原料→可再生天然气→合成气→SAF和RD→仓储及物流运输的完整生产线。

此外,伊利诺伊州自2023年7月1日至2032年底实施可持续航空燃料购买抵免(SAFPC),航司在州内每采购或使用一加仑SAF可获得1.50美元。税收抵免上限为1000万加仑由大豆油制成的SAF,一年内购买超过这个量时企业将不再获得额外抵免。明尼苏达州提供可退还的生产端税收抵免,最高可达每加仑2美元。这包含每生产或混合一加仑SAF可获得的1.5美元,以及对于生命周期内温室气体减排超过50%的SAF产品0.5美元/加仑的额外激励。该政策从去年7月1日生效,持续6年。

产业背景:技术链条重组、投资机制转变、价值量化

当下的政策扰动正发生在SAF产业调整的关键时期。一是SAF生产技术日趋多元、各路线竞争加剧,二是产业投资逻辑正在经历系统性转变,三是SAF的碳减排价值正通过嵌入碳市场交易体系进行量化并成为企业履责的重要抓手。从技术路径来看,传统的油脂加氢(HEFA)路线由于废油脂等原料供应紧张且碳减排边际收益趋弱,逐渐不被投资者青睐。醇制油(ATJ)、电转液(PtL)等多种路线并存发展,相继进入商业化阶段。如美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)从2010年开始和LanzaTech公司合作开发的ATJ技术已于去年年底实现商业化应用。该技术早在2018-2019年期间就在维珍和全日空商业航班上通过了试飞验证;2024年初,LanzaTech子公司LanzaJet的工厂Freedom Pines Fuels在佐治亚州索普顿开业,半年后建成,年底全面投入生产,预计年产900万加仑SAF和100万加仑RD。从投资机制看,SAF产业正从单一采购合同(offtake)向股权投资+技术联盟转变。航空公司从被动买家向主动资本方和共同开发者的角色转型。早在2022年,捷蓝航空下属的CVC(企业风险投资)JetBlue Ventures宣布参与Air Company A轮融资,参投其用二氧化碳制乙醇和甲醇进而生产SAF的项目。2023年,美联航设立了1亿美元的“可持续飞行基金”,至今已吸引超20家企业。该基金直接投资了Viridos和Dimensional Energy等初创公司,推动SAF产业从技术研发、商业模式验证迈向规模化验证和实际场景落地。2024年,空客与法航荷航集团、澳航等合作伙伴共同设立了“可持续航空燃料融资联盟”(SAFFA)基金,吸纳了约2亿美元。它投资的首个项目就是位于美国伊利诺伊州的Crysalis Biosciences,支持改造原有乙醇工厂生产SAF。这些实例标志着SAF需求方已不再满足于只签署中长期采购合同,而是通过控股、参股、组建战略联盟等方式深度绑定上游项目、提升产能,推动技术布局转型、降低产品原料供应与价格波动的风险。从碳交易市场看,SAF使用量已通过碳补偿机制计入碳交易市场,航司通过交易行为宣传对绿色航空的履责。碳补偿机制将风电、光伏、森林保护等项目减少排放或吸收的二氧化碳量化为碳信用额,企业通过购买碳信用额来抵消其难以直接削减的温室气体排放量。其中,自愿交易的额度为核证碳单位(VCUs)形式。早在2022年,可持续生物材料圆桌会议(RSB)就推动SAF减排效益通过VCUs计入碳信用额体系,打破SAF供应链中的地理限制。除此之外,碳信用额还包括欧盟碳市场(EU ETS)、中国CCER(国家核证减排量)、国际航空碳抵消和减排机制(CORSIA)等签发的额度。美联航将Eco-Skies Alliance项目使用的SAF折算为碳信用额,与客户共享碳减排效益。汉莎航空等航司从去年开始将购买的碳信用额纳入企业年度ESG报告,宣传企业可持续治理能力。

发展势头:中国产品回流与亚洲跃升

在“十四五”规划和“双碳”目标的引领下,中国SAF产能持续增加。2024年,废弃食用油(UCO)等SAF主要原料以出口为主,全年出口量达295万吨(同比大幅增长43.49%)。而2025年出口量同比下降42%,1-2月累计同比减少约17.21%。SAF重要原材料出口量从高位回落,分析原因主要有三。

一是欧盟方面,反倾销税限制中国UCO出口。欧盟《清洁燃料标准》要求逐年提升可再生柴油占比,去年强烈刺激了UCO进口。今年2月11日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国的生物柴油作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品征收10.0%~35.6%的反倾销税。虽然 UCO 本身不在加征关税产品名录内,但该法规限制了从中国进口生物柴油,而UCO作为生物柴油(可再生柴油)主要原料,在出口产品中的需求量显著减少。

二是美国方面,年初打响的中美贸易战加剧了政策扰动形势,导致美国几乎停止了从中国进口包括UCO在内的诸多产品。《通胀削减法案》等联邦政策以及加州低碳燃料标准等州级激励措施曾使美国对中国UCO的需求一度飙升至130 万吨,但是今年关税战使得进口商品订单锐减。清洁燃料生产税收抵免(即45z条款)初步指导意见将来自中国的餐厨废油生产的酯基生物柴油 (FAME)、氢化植物油(HVO)和SAF等都排除在外,进一步提高了从中国进口的成本。

三是中国方面,自去年12月1日起取消了UCO的出口退税(13%),平均出口价格从897L至1000美元/吨~1020美元/吨,影响到出口商的盈利水平。2025年,国内回收体系逐步完善,利润因素将导致出口产品转向内销,有利于本土SAF产业发展。在国际政策扰动与产能利用率的不确定性下,建议中国企业密切关注国际市场需求变化,制定相应的市场策略;提高自身的成本控制能力,以抵御外部风险、支撑长期创新。

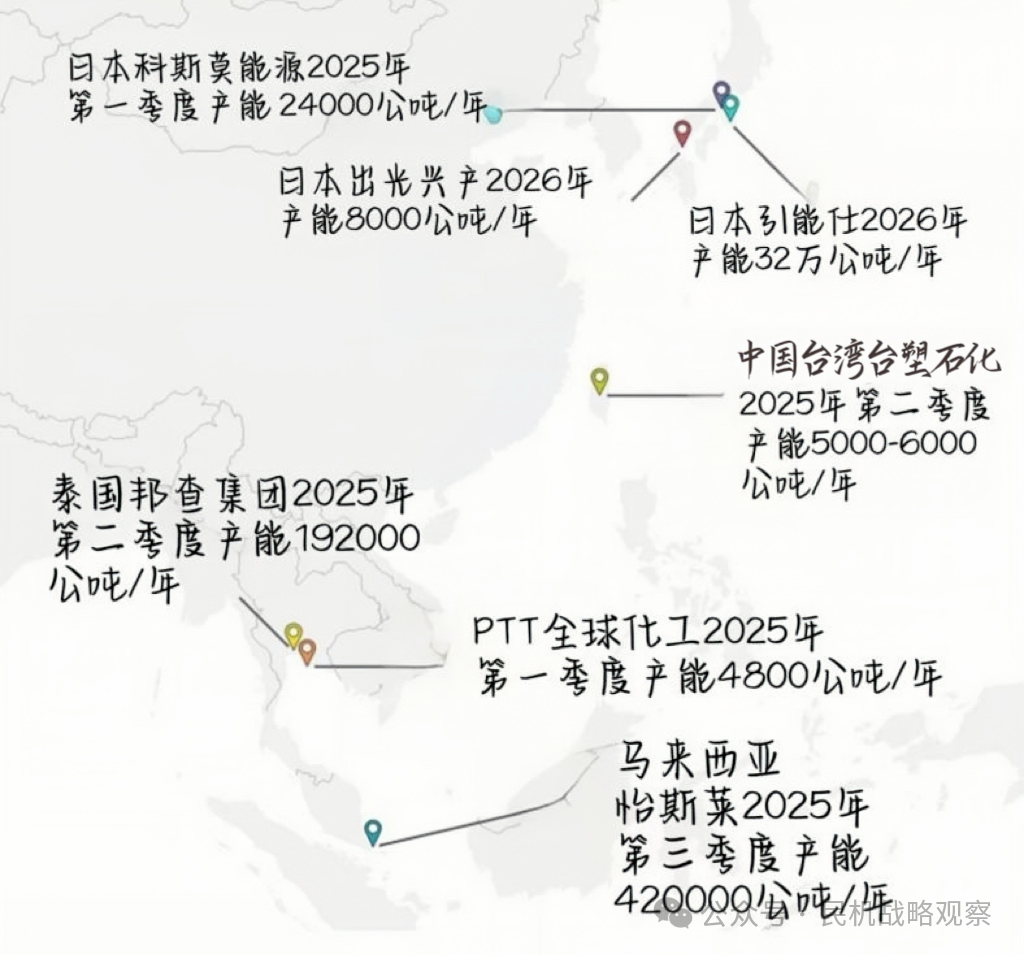

亚洲今年SAF产能预计达到350万吨,超过2024年水平的翻倍,可能出现供应过剩,进而导致价格下行压力加大,必须增加出口。泰国、日本、马来西亚将为亚洲贡献绿色航空燃料新增产能,下图显示了今明年内在亚洲启动的部分可持续航空燃料初创项目,呈现出多点开花的态势。

2025-2026年亚洲新增SAF产能。

对比现在从欧盟及英国机场出发的航班燃油里必须至少2%是SAF,亚洲政府对使用SAF的强制要求仍然起步较晚。明年起,新加坡和泰国才执行1%SAF使用量的强制规定,彼时本地SAF需求仅占产能的14%。其他亚洲国家的强制规定生效更晚,比如韩国要求2027年开始使用1%的SAF,而日本是2030年起强制10%。预计产能过剩导致了一些亚洲SAF项目推迟,尽管如此,亚洲地区SAF产业依旧呈现强劲的发展势头,有望在全球航空业脱碳进程中发挥重要作用。

2025年趋势判断

明确的政策与先行者机制是为产业赋能的关键因素。

不清晰的政策信号将持续压制资本进入的意愿,“政策不明确→投资观望→ 产能不足→无规模效应→成本维持高位→利好政策缺乏动力”是在美国尤其明显的恶性循环。政府对SAF发展目标、补贴机制、技术路径、碳减排核算方式等方面的政策持续性、可预测性有待加强、执行细则有待明确。航空公司依赖中长期采购合同(如Amazon、Alaska Airlines等与Neste签署的协议)作为支持工具,未形成全球性市场掺混约束,导致短期商业模式下市场波动较大,项目融资效率低、企业投资决策推迟。

先行者机制是指少数企业率先开展商业化试点、技术布局、市场开拓,在尚未形成稳定市场环境前通过示范效应吸引后继企业加入并逐步加深行业共识、拓展合作网络。World Energy在加州扩建的工厂将于今年7月投入商业运营,年产能从2000万加仑提升至7500万加仑;Neste在新加坡Tuas的工厂将成为亚洲最大生产基地之一,预计今年中期将SAF产能提升至100万吨/年;荷兰SkyNRG在美国德克萨斯的SAF项目启动建设,预计在明年初实现2000万加仑产能目标,进一步巩固全球布局。这些项目具备先行者特征,有望成为政策试点和投资机构优先支持的对象。

除此之外,国际碳交易市场上的碳补偿机制有待完善。不同市场差异较大的碳信用认定标准制约了跨区域交易,未来需加强管理碳信用额相关项目的认证流程、推动包括SAF在内的碳减排项目纳入统一的核算标准。同时加强对项目透明度的要求,发展区块链、遥感等技术提升碳评估与监测效率,确保碳市场交易体系的完整性、提升市场公信力。解决碳补偿机制标准不一、监管不足的痛点。

综上所述,未来美国清洁燃料生产税收抵免实施细则的公布可能会稳定投资者信心,在政策推进和产能建设上提高确定性;全球SAF发展的区域不平衡加剧,亚洲产能扩张、积极布局,表现活跃。SAF的产业发展亟待优化财政激励机制、形成制度性保障,明确补贴规则与减排核算标准,加强典型项目的示范带动作用、引导资本与技术加速集聚。同时,各国亦应协同发展,在政策、资本、技术与区域之间实现动态平衡,以构建更稳固、韧性更强的绿色航空燃料供应链体系。

王美廷 中国航空工业发展研究中心

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏