航空应急救援体系建设的关键词 航空装备、协同、人才和标准

来源:中国航空新闻网发表时间:2025-06-25 10:52:47浏览量:2080

6月12~13日,2025(第三届)航空应急救援年会在天津市举行。来自应急相关机关司局、各应急救援中心、主机厂、航空院校、通航单位、技术厂商等单位的近200位行业专家齐聚一堂,共话航空应急救援产业发展。

需要什么样的航空装备来满足我国的应急救援需求?

大会的核心关键词“航空应急救援”,简单解释起来就是——使用航空装备进行应急救援活动。那么,与此相伴的一大核心问题便是:什么样的航空装备,才能更好地满足我国的应急救援需求。

针对这个问题,本届航空应急救援年会上业界专家首先从我国的地理环境来回答了这一问题。我国的地理环境复杂多样,西高东低、呈三级阶梯状分布,山区面积广大,东西跨度巨大、南北距离长,是世界上自然灾害最严重的国家之一,这样的基本国情决定了应急救援是“急、难、险、重”的。对承担航空应急救援任务的机型平台来说,需要具备在高温、高原、高寒、海洋、沙尘、冰雪、极寒等环境下可靠性运行的能力。这也意味着,我国航空应急救援装备的性能要求会更为苛刻、技术复杂度更高、研制的难度更大,要远高于其他国家。

会上,来自直升机运营公司人员结合日常运营和任务情况,带来了这样的一线声音:一款优秀的航空应急救援直升机,要设计成熟、可靠性高,从而能做到全天备勤、常态准备,经得住实战检验;在动力功率上要有所富余,具备大载重能力,具备全天候、全地形飞行的能力,从而让机组飞行放心,更有信心底气完成任务,特别是高原任务;采用平台化设计,可根据任务灵活改装,一机多能、一机多用。“机型”之外,还要有良好的技术保障生态——售后体系的多元化、航材的供应渠道丰富,相关维护技术人才丰富。

AC系列直升机应用正逐渐铺开无人机将发挥大作用

来自中国航空工业集团的直升机专家介绍:直升机在航空应急救援任务中有着航空消防灭火、航空搜寻救助、航空医疗救援、应急通信指挥四大典型应用场景,我国自主研发的AC系列民用直升机,形成了覆盖轻、中、大型国产民用直升机产品谱系,可满足国家航空应急救援体系建设需求。目前国产直升机的应用正逐渐铺开,AC311、AC312、AC313系列机型已在西藏高原地区部署使用,提升了高原航空应急救援能力,并且围绕航空应急救援任务需求、我国特殊地理环境和复杂气象环境等,不断提升这些机型平台的任务能力。

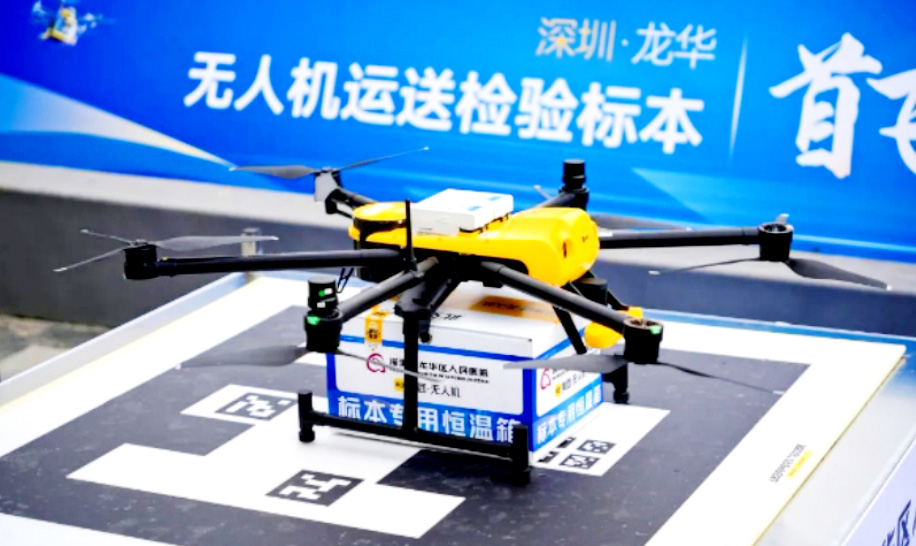

但专家指出,目前我国航空应急体系建设仍存在着通用机场数量少、保障设施不足、民用直升机数量少等问题,航空应急救援能力仍不能满足实际需求,对于中大型平台依旧有高需求。但得益于无人机在我国十余年的蓬勃发展,技术与应用具备全球领先的优势,民用无人机已在航空应急救援中承担越来越多的工作任务、发挥着不可替代的重要作用。无人机、eVTOL等新型通用航空器加速发展,这让人们对其在航空应急救援场景下的应用有了极大的设想空间。

“三断”等极端情况下航空应急救援装备要能用

据专家介绍,截至2024年,应急管理系统内已有大型固定翼无人机8台,大型无人直升机20余台,复合翼无人机200余台,多旋翼无人机约5000台。无人机在应急救援中主要可执行自然灾害救援、城市应急救援、公共安全与社会事件、特殊环境救援这四大类,十大场景、二十余种典型任务,并已在应急通信、灾情评估等领域取得显著成效。同时,不同类型的无人机也有着不同应用场景的侧重,比如多旋翼、复合翼无人机多用于侦察、中继、搜救等应用场景,无人直升机聚焦复杂环境下的运输和搜救等。

而我国的航空科技人员并不止步于当前的成绩,清醒地认识到无人平台还要迎难而上。这“难”就是灾害发生时的恶劣气象、复杂地形,以及灾害往往会造成的基础设施破坏,断路、断网、断电“三断”等极端场景。此时,航空应急救援装备面临的首要技术问题就是要能飞得起,“能用”。这就要求航空应急救援装备,具备高环境适应能力、抗风抗雨能力、抗海况能力,高可靠性、高性能稳定性。

但当前,如无人平台等在这方面尚有所欠缺,大多数任务能力都是基于相对良好气象条件。面对复杂灾害环境、恶劣气象条件,无人平台就暴露出可靠性和稳定性上的不足。比如在大风条件下,传统无人机普遍抗风能力弱,多会出现飞行不稳、易发坠机,乃至无法起飞执行任务。这也就要求,我国的航空科研人员要面向严峻、极端的航空应急救援场景来研制航空装备,深入研究在航空救援中无人机的“实战”应用、不断探索战术战法、挖掘应用潜力等。

航空应急救援装备从能用到实用好用

通过会上专家的案例分享,已看到了一些成熟的案例。比如,通过火箭助推的零长发射与伞降回收方式,解决了强风条件下无人机起降事故高发的问题,从而让无人机具备了抗8级风的任务能力,填补了无人机在恶劣天气情况下空中通信保障和灾情侦察的能力空白;针对灾害事故救援现场对全天候实时的三维地图模型的需求,突破了无人机的快速三维建模技术和分钟级实景三维模型重构等,从而让无人机具备了为现场救援提供三维数字化数据支撑和现场态势分析情报决策支持的能力。

类似的无人机平台在应急救援中应用场景更聚焦、不断细化、不断实战化的案例,还有针对导航拒止与通信受阻、“三端”等极端场景,针对隧道、井下等光线暗、障碍物多的复杂密闭、黑暗狭窄空间环境中的无人机“迎难而上”。通过人工智能、大数据、机器学习、同步定位与建图(SLAM)算法等技术的引入,无人机平台已具备高精度自主导航飞行、空间模型构建、自动规划飞行路径、智能避障等能力,从而在这类复杂任务场景中做到了“能用”。在此基础上,对目标的自主识别、全彩色点云建模、对场景的自主测绘建图、实时侦察等能力,让无人机在这类应急救援任务中变得更实用、更好用。

严苛需求倒逼航空应急救援装备不断进化

同样,上述这类极端、复杂的应急救援任务场景,也对有人驾驶直升机等有人航空器提出更高性能要求。现场环境的复杂恶劣、救援时间紧迫,加之现场不利因素叠加,势必会增加飞行员的操纵负荷、机组人员的任务负荷,也会加大任务中出现操作失误的风险,那么对直升机的研制方来说,就要在飞行系统功能上下更大功夫来为机组减负,提高他们的任务效能。

比如,飞行管理系统上引入自动航路规划、区域自动导航飞行等功能,规划出最优航段逻辑算法,引导直升机至目标点;飞行控制系统上针对航空应急救援任务增设搜救高级模式、提升平台的大侧风条件下飞行稳定性、系统的自动悬停控制等,从而减轻飞行员的操纵负荷,让其可以更专注于救援任务作业。

未来航空应急救援装备发展体系化是关键

那么,展望未来航空应急救援装备的发展,专家们勾勒出了冗余动力配置、多传感器融合、人机协同与自主交互、动力及能源优化(如全电、混电等技术)、气动布局及升力效率优化、结构轻量化、自主决策与智能控制算法、有人无人协同等技术发展趋势。这也意味着,只想着在一款已有的成熟平台基础上“简单”改装,是满足不了未来更为复杂应急救援场景下对平台提出的更高性能要求,需要“大破大立”。

应急救援领域对航空装备性能有着更严苛的需求,而这也会倒逼飞行器的性能不断提升,使其具备更为优异的飞行品质。

即航空应急救援装备的研制方,要在研制体系、研发流程、研制思路、技术路径等多方面持续突破与创新转变。对新一代航空应急救援装备的研制,从以平台为中心向着以任务为中心转变,更加强化任务能力实现、更加强调安全可靠,更紧扣航空应急救援需求、聚焦应用场景来展开正向设计。这种设计要在起点上就充分认识到,该装备的任务功能不再单一,而是要多元化、协同化、综合化;使用方式绝不是单机使用、单打独斗,而是体系运行,其先天就要具备与其他装备、其他体系协同应用的能力。

航空应急救援中的固定翼与直升机协同、空地协同会上,各界人士还在高度关注讨论着航空应急救援中多种航空装备的融合使用,有人机平台与无人平台的协同配合,如有人直升机、固定翼飞机与多旋翼无人机、复合翼无人机等,以及航空装备与地面救援队伍等救援力量的优势互补,从而构建起有人/无人协同、空地一体化的航空应急救援体系。

来自香港特别行政区政府飞行服务队的代表分享了在离岸搜索和救援任务中固定翼飞机庞巴迪“挑战者”605与空客H175直升机的协同配合,前者主要承担对搜救目标的搜索定位(比如在海面投下定位烟雾弹、定位染料)、与目标建立通信、现场情况侦察和气象数据保障等,后者主要担负对落水人员、船只遇险人员等通过舱门绞车来施以援救。

在这类搜索和救援任务中,离不开空中平台与地面医疗机构的协同,不论是被救人员的后续医疗救治,还是直升机机组里需要有经验丰富的急诊科医生或护士来作为辅助队员等。同样,依托直升机平台来快速搭建起空中生命通道的案例,还有国内一些地区对一小时航空医疗救援圈的初步探索与实践。直升机医疗救护不受地面交通限制,能够到达偏远或难以到达地区,如山区、水域等,为危急重症患者争取宝贵的黄金救援时间,而这背后同样是协同,是城乡、空地的无缝对接。不过,当前国内这样的航空医疗救护也面临着难飞起、用不起等有待进一步破解的问题。

航空装备融合使用的技术前提数字化管控平台

可以说,航空应急救援是多种航空装备融合使用,是有人驾驶与无人驾驶航空器融合,也是航空装备与传统救援装备的融合使用。而融合的前提是能统一协调和管控。目前,各类航空器越来越多地列装应急管理系统,随之而来的还有缺乏统筹管理,飞行任务调度部门多、信息数据分散多元、难以共享共用等现象和问题。因此,需要有基于数字化的智能管控平台来将这些航空器管控起来。

这样的数字化连接,正是当下数字化时代发展的必然要求。来自应急管理部大数据中心专家的消息是,已经可以通过无人机统一管理与服务系统来实现对全国应急无人机的资源管理、状态数据聚合、信息共享、身份识别、数据对接等。

进一步聚焦应急救援一线现场,集结了几十上百架各种类型的有人无人航空器、多个运营主体,必然会有空域拥挤、无线频率的干扰、调度指令不畅等问题,这就需要以“应急救援现场空管服务平台”来对这些航空器统一协调和管控,从而达成对现场航空资源的管理、空域飞行态势感知、空域的监控与告警、多机协同作业,进而航空应急资源协同高效的优势得以发挥,航空应急救援组织高效快速,且有了多层次的飞行安全保障。

发展航空应急救援人才和标准同样关键

航空应急救援,涉及飞行、急救、指挥、通信、导航等多个环节,相关从业人员需要经过专门训练并执行专业的救援准则,对人员的数量与质量要求都极高。特别是随着装备多元化,且日益智能化系统化,对操控与协同技术有着更高要求,需要从业人员能够胜任跨平台、跨系统的综合操作任务。业内人士表示,目前从业人员供给相对不足,实战能力相对弱,尤其缺乏兼具技术与实战能力的复合型人才。

而围绕指挥型、操作技术型、服务保障型等航空应急救援人才的培养,目前高校、职校等教育体系相对滞后、课程设置单一、培养模式分散,亟需针对航空应急救援来系统开设相关专业。教学培训资源方面,尚缺乏高水平的航空应急救援模拟训练系统、实训基地。专家指出,航空应急救援人才的培养、选拔、培训与评价等,还需打破传统人才培养的壁垒,紧贴一线需求,建立相应的国家级标准体系。

2018年3月,随着国家应急管理部正式组建、挂牌成立,航空应急救援专业化力量的建设与发展开启了新的篇章。专家指出,航空应急救援,与通用航空、低空经济同根同源,而乘着正迎来快速发展期的低空经济大势,我国航空应急救援将进入快速发展通道。

在此番大发展的背景之下,与会专家认为,航空装备在应急救援领域的应用规模不断扩大,围绕装备的开发、适航认证、运行、作业、培训、组织管理、监管等一系列相关政策法律法规与专用标准体系等仍需逐步完善、详细明确。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏