淬火成碑:一份国家工业遗产里的航天印记

来源:中国航天报发表时间:2025-11-20 11:47:33浏览量:2003

墙壁斑驳的试验台静静矗立,60年的岁月在它身上刻下道道痕迹,那些被火焰灼烧成暗红色的铸铁块依然保持着承受上千摄氏度高温时的坚韧姿态。

近日,工业和信息化部正式公布第七批国家工业遗产名单,中国航天科工六院固体火箭发动机功勋试验台成功入选。这份“国字号”荣誉让这座默默守望中国航天固体动力事业一甲子的功勋台,首次以国家工业遗产的身份进入公众视野。

▲固体火箭发动机功勋试验台

铁骨铮铮:塞北高原的航天基石

屹立于塞北高原上的功勋试验台是一座半封闭的白色建筑,远望如一只巨蝎静卧,默默见证着中国航天固体动力事业不断探索发展的征程。

“这是我们的宝贵遗产!”在六院工作了40年的老工程师高师傅抚摸着台体裸露的钢筋,眼中满是敬意。

20世纪60年代,当固体火箭发动机研究所从四川泸州北迁至塞北高原时,来自天南海北的大学生、工人、转业士兵响应号召,唱着“毛主席的战士最听党的话,哪里需要到哪里,哪里艰苦哪安家……”他们来到这里,住在“干打垒”土房里,每月只有3两油、28斤粮,窝头就着土豆就是一顿家常便饭。在塞北黄沙漫天的季节里,伴着“一天要吃三两土”的气候,他们开始了从零起步的创业。

▲六院创业初期,大家居住的“干打垒”

最难的是从理论到实践的跨越。没有现成经验可循,他们就一点一点摸索。这群科研工作者硬是用智慧和汗水铸就了这座功勋试验台。紧密咬合的螺纹钢与混凝土、至今沿用的T型槽……每一个细节都凝聚着他们从理论知识到工程实践的突破。

“整个墙体比建设初期薄了5厘米,这是这名‘老兵’历经数次高温试验留下的痕迹。”青年讲解员小高向参观者讲述着这段历史。

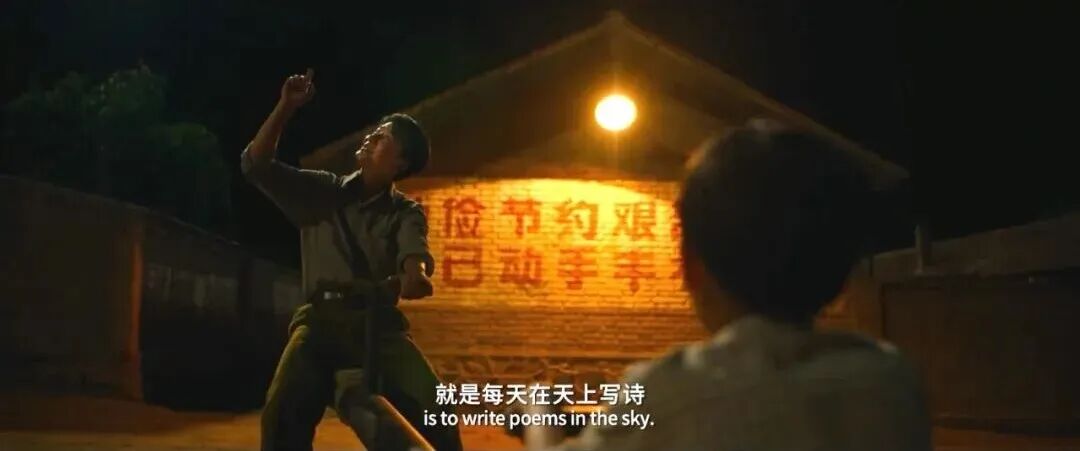

▲电影《我和我的父辈:诗》剧照

斑驳的墙壁、裸露的钢筋、被火焰烙上红色印记的铸铁块都在诉说着那段从无到有的创业传奇——一群年轻人用青春和智慧,在塞北高原上为中国航天固体动力事业奠定了坚实的基础。60年后,功勋试验台仍在服役,持续助力中国航天固体动力事业不断向前发展。

精神传承:托起东方红的“最后一推”

1970年4月24日,一颗卫星划破沉静夜空,如同中华民族积蓄已久的一声呐喊。当《东方红》的旋律第一次从太空传来时,无数人仰望星空,热泪盈眶。

成功背后,正是由功勋试验台验证合格的“长征一号”第三级固体火箭发动机,用澎湃的动力完成了将东方红一号卫星精准送入轨道的“最后一推”。

这辉煌的背后,是一颗颗赤子之心铸就的永恒。

冬天的戈壁,白毛风像刀子一样刺着脸。杨南生拖着行动不便的右腿,在寒风中用左脚一下一下划着地面,推着破旧的自行车前行。人们都记得那个身影——一件旧军大衣、一顶狗皮帽子,在茫茫戈壁中孤独却坚定。

▲电影《我和我的父辈:诗》剧照

作为“长征一号”第三级固体火箭发动机的总设计师,每一次发动机试验,杨南生都坚持扑在距离试验台仅几步之遥的观察窗前。当时,那里没有完善的安全保障设施,只有一道薄薄的水泥墙和一扇防爆玻璃。

“只有亲眼看到从点火到燃烧的全过程,才能准确掌握试验中发动机的状态与可靠性。”隔着玻璃,他凝视着熊熊燃烧的火焰,仿佛在凝视着一个民族的航天梦想。

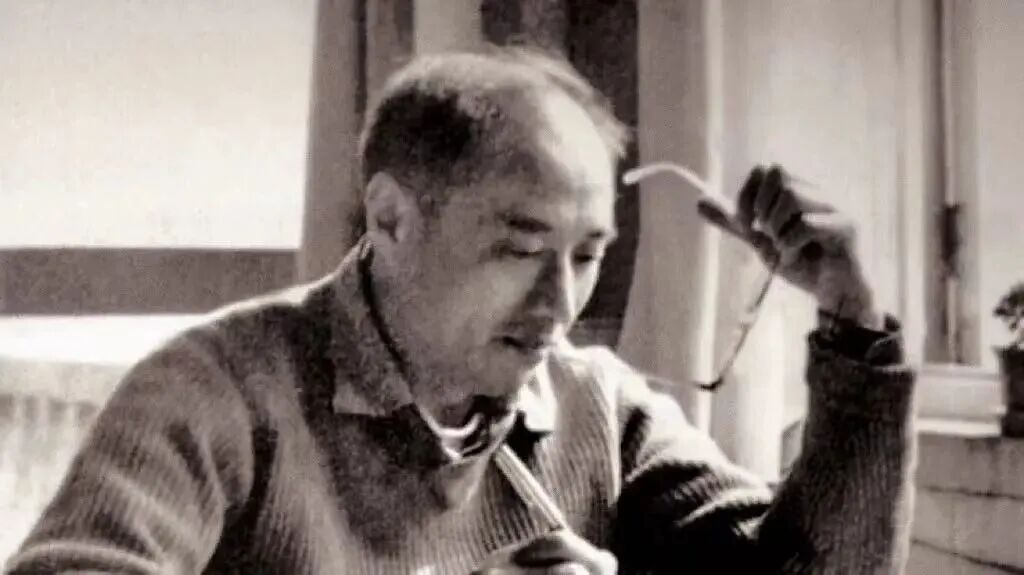

▲杨南生在工作中

在卫星发射前,设计组组长陈克明对第三级固体火箭发动机的点火管做最后的校对检查。面对随时可能爆炸的点火管,他的眼神没有丝毫动摇。“我不怕死,”他说,“只怕最后一刻失败,无法完成党和国家交给我的任务!”这句朴素的话语承载着一代航天人沉甸甸的担当。

正是几代航天人的不懈努力,铸就了钱学森所说的“我国的固体火箭发动机取得的成绩,完全是靠自力更生得来的”的骄傲。

这份精神,如同不灭的火种,在一代代航天人手中传递。

▲电影《我和我的父辈:诗》剧照

去年,科研一线人员接到重要任务,时间紧、任务重,他们24小时“三班倒”坚守岗位,为了抢抓时间在办公室支起行军床,从工艺设计到装调测控,每个环节周密配合,一起打赢了这场硬仗。

60年过去了,当我们仰望星空,依然能感受到那“最后一推”的力量——它不仅把一颗卫星推向了它的轨道,更推开了一个民族走向复兴的大门。如今,越来越多的90后、00后加入航天事业,在老一辈航天人的精神感召下,继续书写着航天人在新时代的新使命,继续向着科学技术的高峰奋力攀登。

▲电影《我和我的父辈:诗》剧照

功勋永驻:从生产基地到工业遗产

守正创新,开辟未来。守护好前辈留下的文化遗产功在当代、利在千秋。将传承和创新有机结合,让工业遗产在大力传承弘扬航天精神、讲好航天故事、发展和繁荣航天文化中发挥更大作用,为实现高质量发展凝聚起强大的精神力量,是我们这一代人的使命和责任。如今,这座功勋试验台入选国家工业遗产,使它的精神价值再次升华。

文化铸魂,需要制度的落笔。六院党委以《六院文化建设实施方案》等规范性、指导性文件为依据,系统勾勒出六院文化建设的“四梁八柱”。其中,《六院工业遗产保护实施方案》如同一部精细的“操作指南”,以“五步法”为清晰的行动路线,将散落在时光里的工业遗存一一寻回,把“长征一号”第三级固体火箭发动机备份等17处功勋遗址与器物正式命名为“六院工业遗产”。如今,每一处遗产都拥有了自己独一无二的“身份证”,它们的故事、价值与荣光被郑重存档,也被醒目展示,从历史的见证者化身为统一思想、凝聚共识的鲜活教材。

▲电影《我和我的父辈:诗》剧照

它斑驳的墙体上依然保留着当年高温火焰冲刷留下的暗红印记,如同一枚枚无声的勋章,诉说着那段“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的火热岁月。“他们穿着多年前的衣服,拿着摄像机拍着我身上的每一个细节,一幕幕画面让我恍惚回到了年轻的时候。”2021年,在电影《我和我的父辈》之《诗》的拍摄现场,功勋试验台仿佛穿越时空,与那段峥嵘岁月再次相遇。

为了让这段历史永续传承,六院精心打造了功勋试验台文化广场与历史展厅,让这座曾经孤寂伫立于高原的试验台,成为连接过去与未来的文化驿站。通过央媒的“云参观”直播,它跨越时空与千万观众相遇,在数字空间激荡起航天精神的涟漪。

▲六院职工在文化广场前合影

如今,功勋试验台继续书写着它的时代传奇——在新华网嫦娥六号着陆直播中,它与奔月梦想同频共振;在“遨游太空的五星红旗”传递活动中,它见证着五星红旗从太空归来的荣光。那些时刻恰与当年托举“东方红一号”升空的“最后一推”遥相呼应,完成了一场跨越半个世纪的航天对话。

功勋试验台的每一步跨越,都是国家对其历史功勋的深刻铭记。从高原深处的“孤勇者”到国家记忆的“讲述者”,功勋试验台已超越了实体本身的价值。它见证了我国固体动力事业从无到有、从小到大、由弱到强的全部历程,如今它正以全新的身份,继续履行着传承弘扬航天精神的使命。

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

上一篇:全球化工行业脱碳陷入两难

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏