【航化说】破壁与腾飞:我国商业航天的10年发展史

来源:航化网发表时间:2025-11-19 15:39:20浏览量:2226

2025首届商业航天标准化学术交流会在海南海口成功举办。会上,我国首个商业航天标准化智能服务平台“天钧”正式发布,这一成果标志着我国商业航天迈入标准化、智能化协同发展的新阶段。

回望这一里程碑事件,我国商业航天的发展历程也随之清晰浮现。

它从探索到规范、从突破到引领的进阶脉络,在此刻更具时代意义。

2014-2017:政策破冰,民企启航

我国商业航天发展历程可追溯至2014年,国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,首次明确鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。这一政策如同春雷惊蛰,唤醒了民间资本的航天梦想。

1、2015年我国商业航天“元年”

2015年,被视为我国商业航天“元年”,星际荣耀、蓝箭航天等民营火箭企业纷纷成立。而早在2014年初翎客航天就已率先成立,成为国内首家从事航天系统产品研发制造及商业发射服务的民营公司。

2015年10月,长光卫星的吉林一号光学遥感卫星星座首批4颗卫星成功发射,开创我国商业卫星应用先河。至此,民营企业已逐步涉足航天核心领域,我国商业航天正式迈入萌芽阶段。

2、2016年航天梦触手可及

2016年,天仪研究院成立,专注通过微小卫星为国内外的科学家、科研院所和商业公司提供短周期、低成本、一站式的空间科学实验和技术验证服务,让宇宙不再神秘,航天梦想触手可及。

3、2017年民营企业掌握固体发动机核心技术

2017年12月22日,零壹空间首枚固体火箭发动机整机试车成功,标志零壹空间已自主掌握固体发动机核心技术,也意味着民营企业在航天技术核心领域实现重要突破。

随着行业发展,国家持续完善政策支持,民营航天企业逐步聚焦细分领域,长光卫星依托吉林一号星座,提供涵盖农业遥感、国土普查等多元遥感服务。

2018-2019:技术突破,生态初具

1、2018年:我国商业航天的关键年份

2018年9月5日,酒泉卫星发射中心成功发射星际荣耀双曲线一号(SQX-1Z)商业亚轨道火箭。该火箭搭载3颗立方体星完成亚轨道验证飞行,不仅顺利达成技术试验目标,更成功验证了我国民营企业在垂直发射与亚轨道飞行领域的自主技术能力。

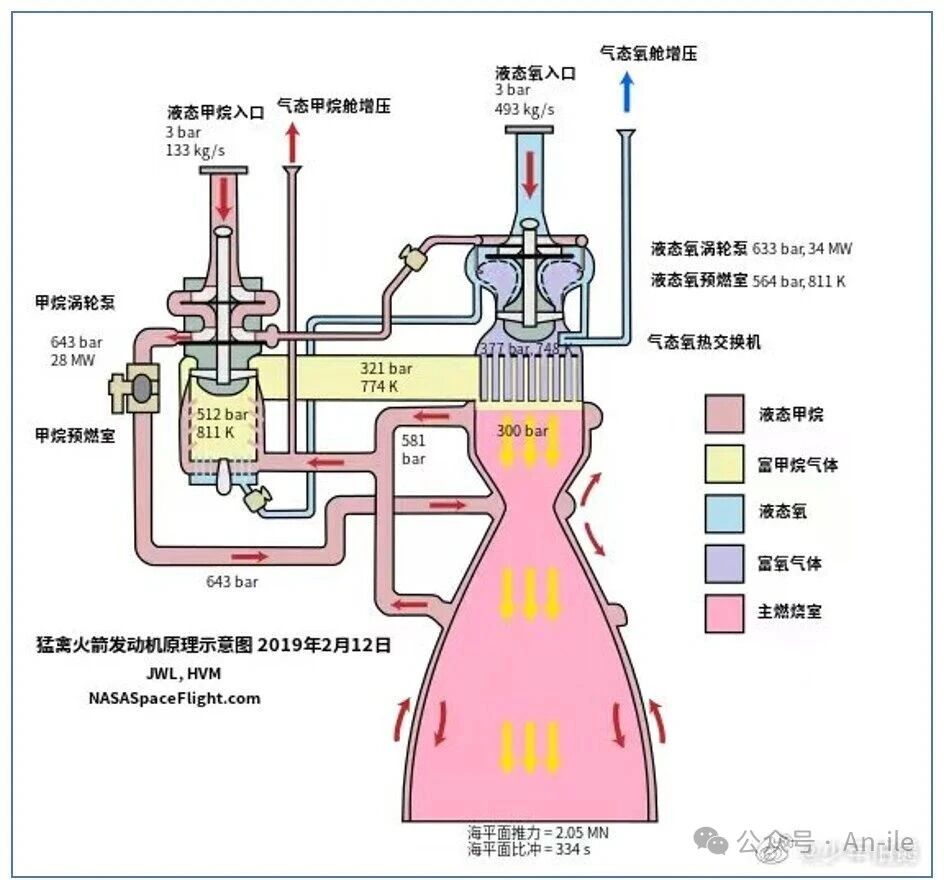

同年,蓝箭航天湖州智能制造基地投产,基地内建成国内唯一的民营高压挤压火箭发动机热试车台,可满足当时80吨级液氧甲烷发动机的低工况试车需求。

2、2019年:技术突破

真正的技术突破集中爆发在2019年。

星际荣耀双曲线一号遥一火箭于7月25日成功将多颗卫星及有效载荷精确送入300公里圆轨道,实现了中国民营运载火箭成功入轨的零突破。

此时,产业生态已初具雏形。

蓝箭航天自主研发的80吨级液氧甲烷发动机(TQ-12)于10月顺利通过变推力长程试车,试车时长达到200秒,其推力室相关核心部件采用创新工艺制造,为后续发动机成熟奠定基础。

政策层面也迎来重要突破。

2019年6月10日,国防科工局与中央军委装备发展部联合发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》,明确了商业运载火箭科研、发射等环节的管理要求,为民营企业申请发射许可提供了清晰依据。

一系列技术突破与政策规范,共同推动民营航天企业逐步形成研发、试验、发射的初步产业闭环。

2020-2023:成果涌现,格局重塑

随着商业航天的发展,技术突破与产业升级齐头并进,各类成果持续涌现、亮点纷呈。如今,商业航天正以新质生产力姿态,重塑太空领域发展版图。

1、入规、迭代、试航民营航天核心技术的三年跨越

2020年11月7日,我国民营企业星河动力谷神星一号运载火箭首发成功,标志着该企业正式具备入轨发射能力。同年12月,我国民营企业蓝箭航天朱雀二号运载火箭(验证箭)在酒泉卫星发射中心成功完成“一箭五星”亚轨道发射任务,它的整流罩分离技术实现稳定可靠突破,为后续轨道级多载荷发射任务奠定了坚实基础。

2022年,商业航天核心技术加速迭代。

2022年11月,蓝箭航天朱雀二号配套的“天鹊”真空型液氧甲烷发动机(TQ-15A)完成首次全系统热试车。

2023年,技术成果迎来落地。

2023年4月,天兵科技天龙二号遥一运载火箭在酒泉卫星发射中心首飞成功,将3颗商业卫星送入500公里高度太阳同步轨道,实现我国民营液氧煤油运载火箭的首次成功入轨。

2023年7月12日,蓝箭航天朱雀二号遥二运载火箭发射升空并圆满成功,它不仅成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,还完整验证了液氧甲烷火箭的全流程技术方案,为后续火箭的批量化商业交付打下基础。

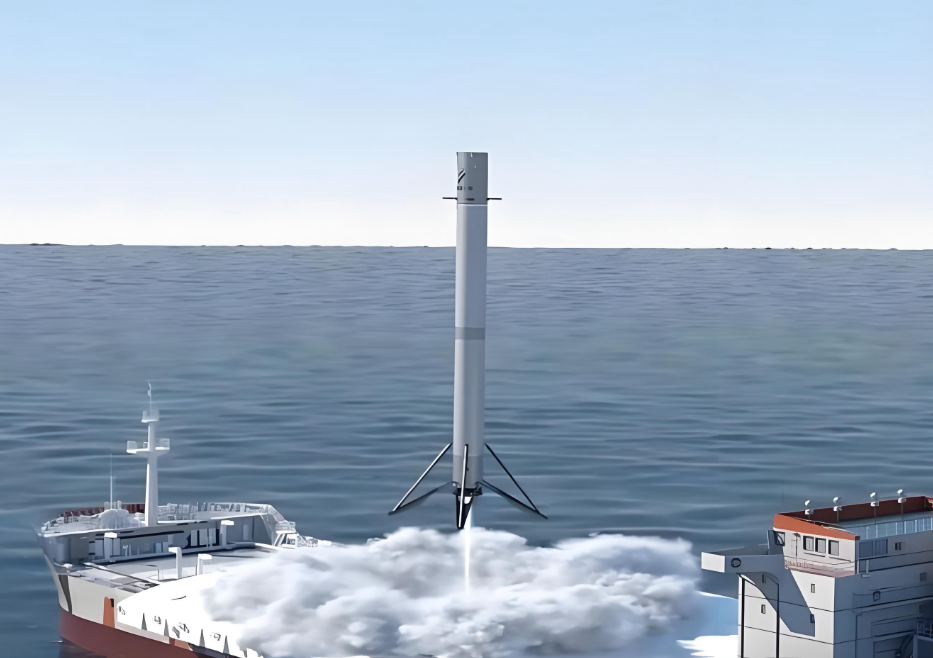

2023年12月10日,星际荣耀双曲线二号(SQX-2Y)可重复使用液氧甲烷验证火箭,在酒泉卫星发射中心圆满完成第二次亚轨道垂直起降回收飞行试验,实现国内首次可复用火箭的复用飞行,标志着我国民营企业在可重复使用亚轨道液体运载火箭技术上取得重要突破。

2、资本入局・产业完善・技术突破商业航天全方位进阶

投融资市场呈现爆发式增长。

2020年,国内商业航天领域一级市场融资总额首次突破100亿元,2021年持续扩大至170亿元,深创投、红杉资本等头部机构纷纷设立商业航天专项基金,资本向核心技术企业集中。

产业链日趋完善,形成了一批专业化配套企业。

鑫精合专注钛合金3D打印服务,为火箭发动机、卫星结构件提供精密制造支持;翎客航天聚焦可重复使用亚轨道火箭研发,同步推进移动发射平台技术攻关;宇航推进研发霍尔电推进器,为微小卫星提供高效动力支持,上下游协同创新格局逐步形成。

地方政府争相布局航天产业。

北京亦庄聚集多家火箭总装企业,形成产业集群;海南文昌商业航天发射场于2022年开工建设。

3、法规健全+标准落地为商业航天发展保驾护航。

近年来,我国商业航天行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励商业航天行业发展与创新,《工业和信息化部关于印发的通知》《生态环境卫星中长期发展规划(2021-2035年)》《计量发展规划(2021—2035年)》等产业政策为商业航空行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

2024-2025:标准引领,体系成熟

1、商业航天迈入高质量发展快车道

2024年,我国商业航天作为“新增长引擎”,首次被写入政府工作报告。

2024年9月11日,由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭,在我国酒泉卫星发射中心·蓝箭航天液氧甲烷火箭发射工位,圆满完成十公里级垂直起降返回飞行试验。

这标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

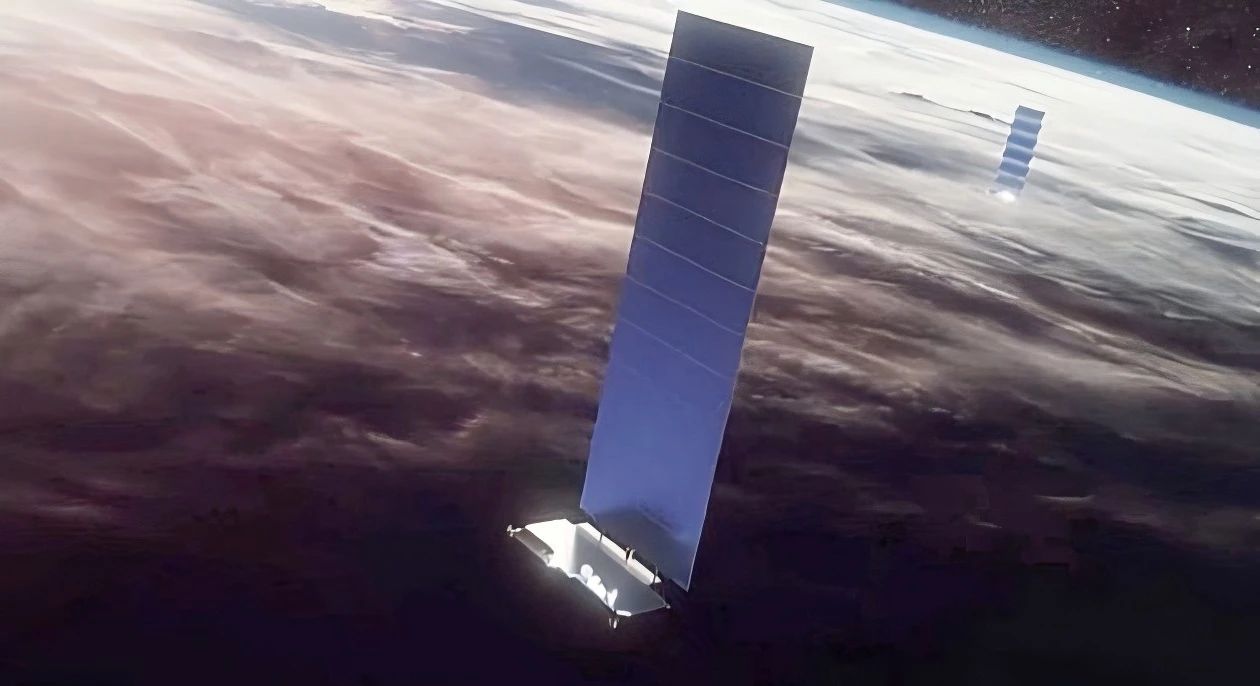

2024年下半年,被称为中国版“星链”的千帆星座(G60星链),陆续开展三批组网卫星发射,截至当年12月5日共将54颗卫星送入预定轨道;吉利控股集团旗下的时空道宇,2024年9月第三轨卫星发射后在轨卫星数量远超30颗,且此时已实现 24小时全球90%区域覆盖,为全球用户提供高效的卫星物联通信服务。同时,时空道宇已在国内布局5000余个卫星基准站(地基数据站点),为星基高精定位服务提供坚实支撑。

这一年,液体火箭发动机试车台的社会化服务,使民营企业研发周期平均缩短6个月;投融资市场呈现“专业化、长期化”趋势,海南、江苏等地设立50亿元级商业航天专项基金,重点投向火箭回收、空间资源利用等前沿领域;地方产业集群持续升级,海南文昌商业航天发射场在6月完成全部建设并具备首发能力,并于11月30日通过长征十二号运载火箭的首次发射正式投入使用,成为我国商业航天“出海门户”,推动形成全国性商业航天产业布局。

2、商业航天迈入高质量发展新阶段

2025年,我国商业航天迈入“标准化引领创新”的全新阶段。技术突破与商业应用的深度融合成为年度亮点。

2025年9月5日,星河动力航天公司在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号遥十五运载火箭,采用三级固体+液体四级创新构型,将开运一号等3颗卫星及爱神星留轨试验平台精确送入太阳同步轨道。

此次任务的核心突破在于“爱神星留轨平台”的二次应用,基于火箭末级改造的在轨试验平台,可为新技术提供低成本验证服务,预计将使航天器零部件在轨测试周期缩短50%。

国际竞争力与行业影响力持续提升。

据泰伯智库2025年上半年报告显示,截至6月,我国已完成35次火箭发射任务,下半年卫星组网频率进一步加快。

法规与保障体系进一步完善。

为规范卫星导航活动,促进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展,国家发展改革委牵头会同有关部门研究起草了《中华人民共和国卫星导航条例(公开征求意见稿)》。于2025年4月3日至2025年5月2日,向社会公开征求意见。

2025年11月,国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,明确加快推进国家航天法立法,保障商业航天健康可持续发展,其中“太空资源利用”条款为民营企业参与小行星探测、空间资源开发预留了发展空间。

站在2025年这个新的历史起点回望,我国商业航天走过了波澜壮阔的10年。

这是民营力量从边缘探索到核心突破的10年;是技术从固体发动机点火到可重复使用火箭划破长空的10年;是产业从零星星火到千帆竞发、生态初具的10年。

未来,随着多款可复用火箭实现规模化重复利用、太空旅游等新业态加速落地,以及国际合作的持续深化,我国商业航天不仅将成为航天强国建设的重要增长极,更能让无数航天梦想照进现实。

关键词: 商业航天

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏