【航化说】港铁隧道巡检提速2/3!无人机正在悄悄改变我们的生活

来源:航化网发表时间:2025-11-04 16:03:42浏览量:1627

当大多数人还把无人机停留在“航拍玩具”的印象里时,香港地铁(港铁)早已用一场技术实践,颠覆了大众对它的认知。

今年6月起,港铁在东铁线金钟站至会展站的隧道段,悄悄开启了无人机巡检测试。这段全长约1公里的隧道,过去人工徒步巡检至少需要30分钟,如今无人机不到10分钟就能完成;就连标注施工范围的红闪灯设置,人工按每秒1米的速度推进,无人机每秒能飞 2.5 米,效率直接翻倍。要知道,港铁每天运营结束后,只有凌晨0点到2点这“黄金两小时” 窗口期,要完成约250项工程检修,无人机省下的每一分钟,都在为地铁安全运营抢时间。

同样是巡检,无人机为啥能 “事半功倍”?

隧道里没有卫星信号,无人机怎么避免撞墙、精准巡检?这背后藏着一套硬核技术组合。

首先是“环境感知”的关键,激光雷达(LiDAR)。无人机起飞前,会先通过激光雷达扫描隧道内部,生成数百万个“点”组成的3D点云地图,相当于给隧道画了一张毫米级精度的 “导航图”。哪怕光线昏暗,无人机也能靠这张图自主规划路线,不会偏离轨道。

其次是“全维度观测”的装备。机身搭载的热成像镜头,能快速识别隧道内线路过热、设备异常等隐患;广角相机则负责记录隧道壁、轨道的整体状况,不放过裂缝、渗水等细微问题。这些影像会实时传回后台,与预设的数据库自动比对,一旦发现异常,系统会立刻用红框标注,无人机还会悬停拍照,生成带时间、位置的巡检报告,省去人工逐一排查的繁琐。

截至今年9月,港铁团队已完成200多次飞行测试,收集了超1万张隧道影像,不仅搭建起专属的 AI 飞行管理平台,还积累了海量巡检数据。更重要的是,无人机并非要 “取代” 人工,而是形成“机巡+人巡”的互补模式,无人机负责快速覆盖、初步筛查,人工聚焦异常点深度检修,既高效又安全。

不止于隧道:无人机早已渗透生活的方方面面

其实,港铁的尝试只是无人机融入生活的一个缩影。如今的无人机早已跳出“娱乐工具” 的范畴,在多个领域大显身手。

1. 天空之眼

无人机为动态影像艺术带来了颠覆性变革。它不仅能够完成以往需要直升机才能拍摄的宏大俯瞰镜头,更能穿梭于传统设备无法触及的狭小空间,实现极具冲击力的动态视角。其核心优势在于,以极低的成本和极高的安全性,赋予了导演和摄影师前所未有的创作自由。

2. 智慧农业

无人机正成为现代农业的“田间管家”。通过搭载多光谱相机和高清摄像头,它可以精准监测作物长势、土壤墒情并识别病虫害区域。在此基础上,无人机能够进行精准变量施药与施肥,将效率提升至人工的数十倍,同时大幅减少农药和化肥的使用,推动农业走向绿色、高效的可持续发展之路。

3. 物流配送

无人机物流正在破解“最后一公里”的交付难题。从亚马逊到京东,全球电商与物流巨头均在积极布局无人机配送网络。它尤其适用于偏远山区、岛屿运输以及紧急医疗物资的快速投递,构建起一条不受地形限制的空中快速通道,彻底重塑物流行业的时空效率。

4. 灾害救援与应急响应

在灾难救援的黄金72小时内,无人机是不可或缺的“生命探测器”。它能快速飞抵废墟、洪水或危险品泄漏区域,利用热成像技术定位幸存者,实时传回灾情全景图,并投送急救包、药品等关键物资,为救援决策提供信息支持,同时最大限度地保障救援人员的安全。

5. 工业医生

在电力、能源和交通领域,无人机自动化巡检已成为行业标准。它能够近距离检查高压电线、风力发电机叶片、石油管道和桥梁结构,并搭载红外传感器探测隐性故障。这不仅彻底避免了人工高空作业的高风险,还将检测精度和数据维度提升至全新水平。

6. 环境监测与保护

作为“环境保护之眼”,无人机活跃在生态研究的第一线。在广袤的非洲草原,它被用于追踪野生动物和反偷猎巡逻;在北极,它持续监测冰川消融;在森林中,它构建起立体的防火监测网络。无人机让我们能以更安全、更宏观的视角,理解和保护我们赖以生存的生态系统。

7. 教育与科研

无人机是激发创新思维的绝佳教具。在教育领域,它被用于CAAC执照培训、STEAM教学和无人机编程竞赛(如使用Python/DroneKit),培养学生的工程实践能力。在科研领域,它则是大气研究、地理测绘等领域低成本、高精度的空中移动实验室。

8. 正义天网

在安防与警务领域,无人机是高效的“力量倍增器”。它广泛应用于大型活动安保、高速公路巡控、搜捕嫌疑人等任务。通过集成人脸识别、自动跟踪和夜间红外功能,无人机构建起一张立体化的智能安防网络,极大地提升了公共安全管理的效率和响应速度。

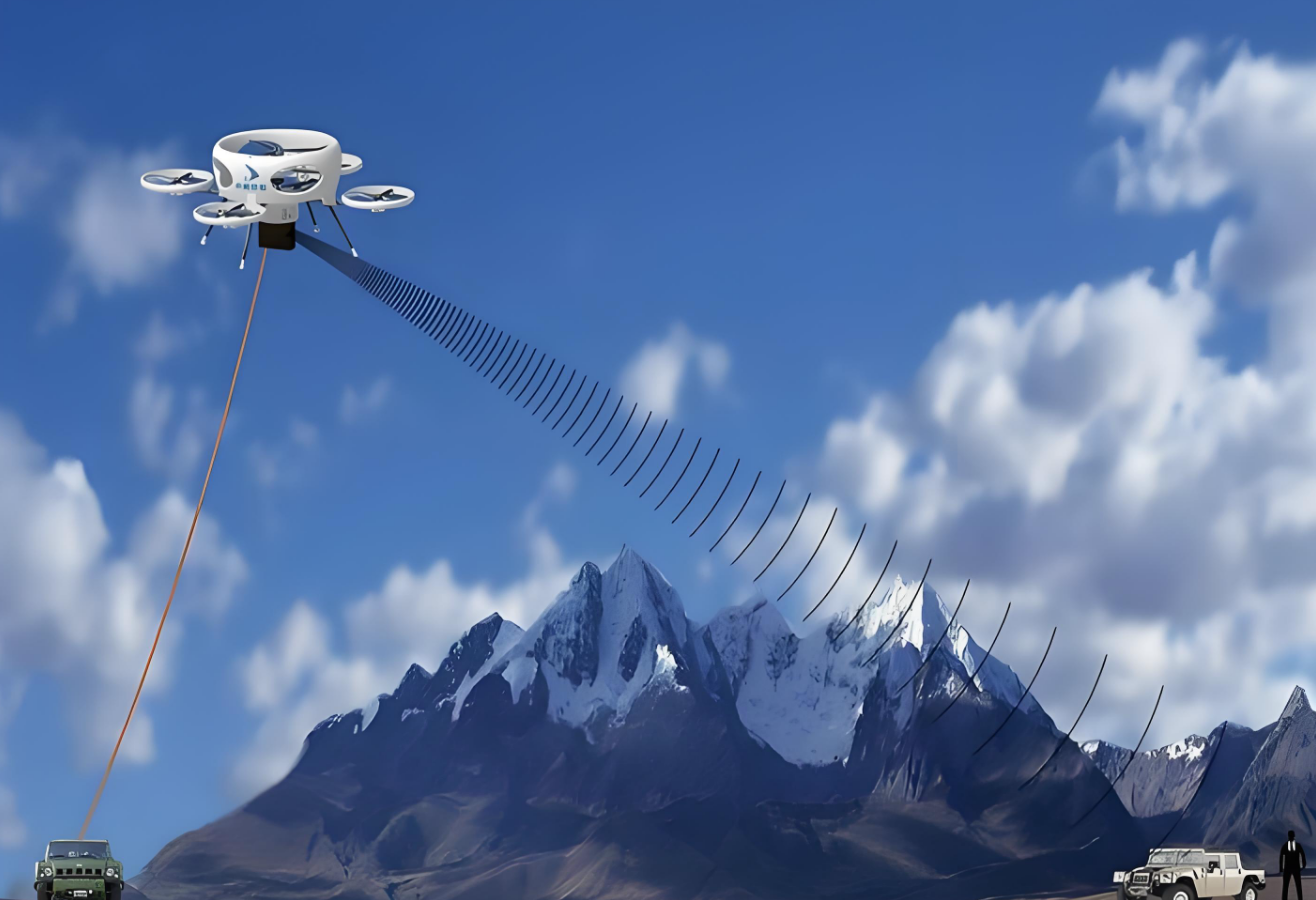

9. 应急通信中继站

当自然灾害导致地面通信设施瘫痪,无人机可迅速升空,充当临时的“空中基站”。它们能在指定空域长时间悬停,为灾区恢复关键的手机信号与网络连接,为协调救援、报平安提供生命线,其快速部署能力是传统通信车无法比拟的。

10. 娱乐消费

无人机已从专业工具飞入寻常百姓家,催生了全新的娱乐业态。震撼人心的千架无人机灯光秀(如春晚、奥运会开幕式)已成为大型活动的标配。同时,消费级航拍与第一视角(FPV)竞速比赛也日益流行,并结合AR/VR技术,为用户带来沉浸式的视觉与操控体验。

无人机的“改变”还在继续

港铁的测试还在推进,下一步计划将无人机的应用范围延伸至上水站的露天区段,探索不同场景下的巡检方案。而这只是无人机发展的一个小片段,未来它还将带来更多惊喜。

1. 城市交通

在地面交通日趋饱和的今天,城市交通正向着三维空间拓展。以亿航智能为代表的载人级自动驾驶飞行器已从概念走向试飞,预示着“空中出租车”时代不再遥远。

2. 海洋经济

在海洋领域,无人机不仅能快速响应海上搜救任务,精准定位遇险人员;还能通过多光谱成像,高效监测渔业资源与非法捕捞行为。在环保前线,无人机更能大显身手,实时追踪油污泄漏、赤潮等污染源,为海洋生态治理提供精准、动态的数据支持。

3. 科研探索

对于科学研究而言,无人机是勇闯“生命禁区”的先锋。它能深入人迹罕至的极地冰川,精确测量冰盖消融,为全球气候变化研究提供关键一手数据;也能穿梭于茂密的热带雨林树冠层,通过环境DNA采样和高清影像,无声地监测濒危物种,绘制生物多样性的“基因地图”。

4. 特种应用

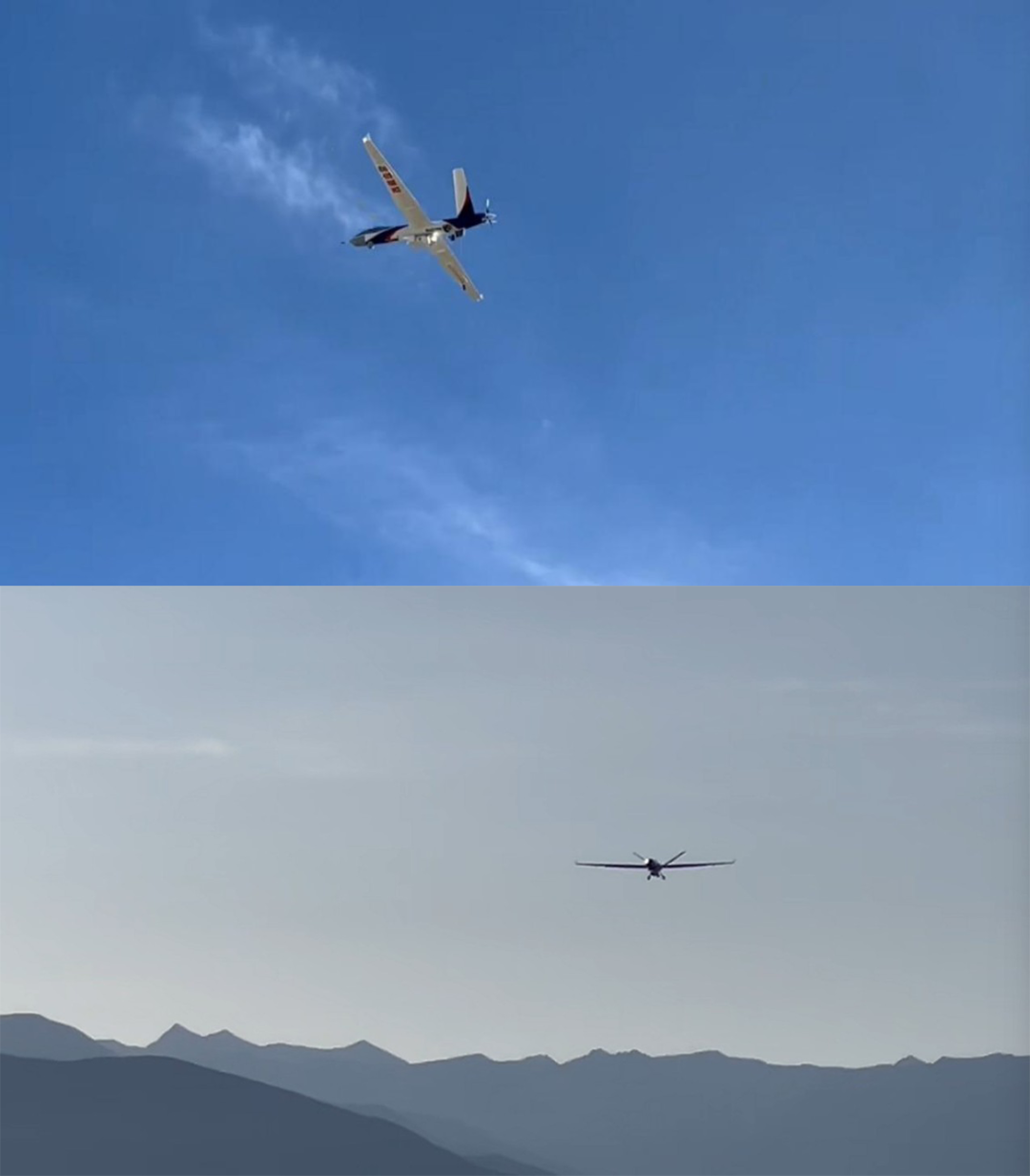

在军事与特种领域,无人机技术同样发展迅速,其应用严格遵循国际法规与伦理框架。当前其主要角色涵盖长航时战场侦察、高性能靶机模拟,以及后勤物资投送等作战支援任务,在提升作战效能的同时,最大限度降低人员伤亡风险。

从港铁隧道里的高效巡检,到田间地头的精准作业,再到应急现场的生命救援,无人机早已不是 “玩具”,而是悄悄融入生活的 “技术帮手”。它用更高的效率、更安全的方式,解决着我们生活中的实际问题,也在一点点改变着我们的生活方式。

或许未来某一天,我们会习以为常地说:“这件事,交给无人机就好。”

关键词: 无人机

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏