【航化说】充气“筑梦”太空:我国柔性在轨制造技术实现跨越式突破

来源:航化网发表时间:2025-11-06 18:07:31浏览量:1919

当人们还在惊叹于空间站的宏伟架构时,中国航天人已在探索更具颠覆性的太空建造模式。近日,中国科学院力学研究所牵头的科研攻关团队传来捷报,“可重构柔性在轨制造平台” 核心舱段地面试验圆满收官,一系列关键技术的突破,让“在太空吹气球造厂房”的科幻场景距离现实又近了一大步。这不仅标志着我国在太空智能制造领域完成了从概念创新到工程实践的关键跨越,更为人类大规模开发利用太空资源开辟了全新路径。

可重构柔性在轨制造平台在轨运行艺术构想图

太空制造,被誉为21 世纪航天技术的“终极命题”之一。

传统太空设施依赖地面预制、火箭发射的模式,受运载火箭整流罩尺寸和运载能力限制,结构体积和重量被严格约束,且一旦发射入轨便难以升级改造。而 “可重构柔性在轨制造平台” 的横空出世,彻底打破了这一僵局。该平台采用超柔性复合材料打造舱体,发射时可折叠压缩成紧密小巧的体积,入轨后通过充气展开,就能形成庞大且稳定的工作空间。这种 “发射时极小、在轨时极大” 的特性,不仅大幅降低了发射成本,更实现了传统刚性结构难以企及的模块化扩展与功能重构能力,为 “天造天用” 的太空制造愿景提供了坚实技术支撑。

看似简单的“充气展开”,背后却是对航天工程技术的极致考验。科研团队在项目攻关中,需要同时攻克“刚柔连接”“收展控制”“动静平衡”三大技术挑战,每一项都堪称航天领域的“硬骨头”。其中,“刚”与“柔”的可靠连接是整个系统的生命线。柔性舱体需与坚硬的金属框架实现密封连接,既要保证结构强度,又要确保舱内气压长期稳定,任何微小的缝隙都可能导致任务失败。为此,团队联合长春应化所等单位,研发出新型密封连接材料与结构设计方案,通过数千次地面模拟试验,最终实现了金属与柔性材料的 “天衣无缝” 对接,解决了长期困扰柔性航天器发展的密封难题。

刚-柔连接充气舱原理样机,展示了从折叠到展开的完整过程

在微重力环境下,“收” 与 “展” 的精准控制同样极具挑战。庞大的柔性舱体展开过程中,需要严格遵循预设轨迹,实现毫米级的精度控制,否则可能出现结构缠绕、撕裂等风险。沈阳自动化所的科研人员为平台量身打造了智能控制系统,融合了高精度传感器、实时姿态测量与反馈调节技术,通过模拟太空微重力环境下的无数次展开试验,建立了柔性结构展开的动力学模型,最终实现了舱体快速充气与精准展开的完美协同。试验数据显示,该平台的展开精度完全满足在轨科学实验与作业需求,为后续在轨应用奠定了基础。

更为关键的是,要实现“动”与“静”的稳定共存。柔性舱体充气后会产生振动,而舱内开展的太空生物制药、新型材料制备、在轨 3D 打印等任务,对环境稳定性要求极高,需要一个超静稳的工作平台。上海技术物理研究所的团队通过仿真分析与试验测试,深入掌握了柔性舱体充压后的振动特性,创新设计了被动减振与主动控振相结合的稳定系统,成功将舱内振动控制在微米级水平,确保高精度科学实验和机器人作业能够顺利开展。这一技术突破,让柔性平台具备了承载高端科研任务的能力,拓展了其应用边界。

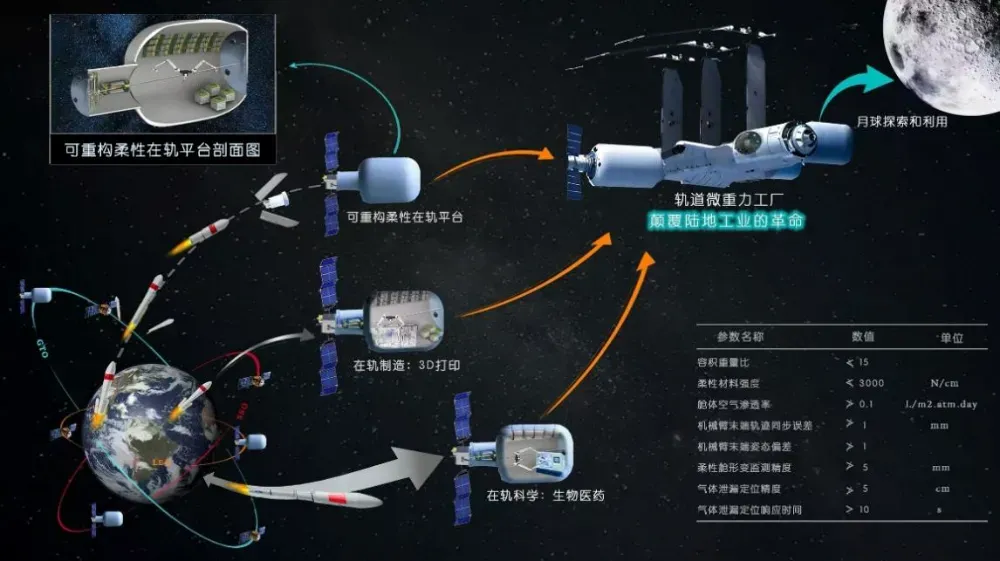

本次核心舱段地面试验的圆满成功,不仅验证了关键技术的可行性,更形成了一套完整的柔性在轨制造技术体系。据项目负责人介绍,该平台未来可根据任务需求,灵活组合成不同规模的太空实验室、生产车间甚至居住舱,在太空生物制药领域,能够利用微重力环境制备出纯度更高的蛋白质药物;在新型材料制备方面,可生产出地面难以合成的高性能合金、复合材料;而在轨3D打印功能则能实现太空设施的现场维修与零部件制造,大幅提升太空任务的自主性与可持续性。此外,该技术还可应用于大型太空望远镜、深空探测基地等未来航天工程,推动我国航天事业向更深层次、更广领域发展。

太空是人类共同的家园,也是科技创新的“终极赛场”。我国在可重构柔性在轨制造平台技术上的重大突破,不仅彰显了中国航天的自主创新实力,更为全球太空探索事业贡献了中国智慧与中国方案。与传统刚性结构相比,柔性在轨制造平台具有成本低、适应性强、可扩展性好等显著优势,有望成为未来太空经济的核心基础设施。随着技术的不断成熟与迭代,未来或许能看到由多个柔性舱体组成的太空制造基地,在地球轨道上批量生产高端产品,甚至为深空探测任务提供在轨补给与技术支持。

未来空间智能制造平台应用设想图

从“神舟”飞天到“嫦娥”探月,从“天宫”遨游到柔性制造平台突破,中国航天人始终以敢为人先的创新精神,不断刷新着人类探索太空的极限。“可重构柔性在轨制造平台” 的技术突破,不仅是我国航天事业发展的一个重要里程碑,更是人类迈向太空文明的关键一步。未来,科研团队将继续推进项目的在轨验证与应用推广,不断攻克技术难题,让柔性在轨制造平台在太空探索、资源利用、科学研究等领域发挥更大作用,为实现中华民族的航天梦、为人类和平利用太空作出新的更大贡献。在不远的将来,当柔性“太空厂房”在宇宙中充气展开时,那将是中国航天人用智慧与汗水书写的又一段传奇。

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏