【航化说】国产飞机的“逆袭之路”,从“无人问津”到“一飞冲天”

来源:航化网发表时间:2025-07-25 17:47:20浏览量:2562

飞机制造业是国家战略性高技术产业,是国民经济发展的重要引擎,对科学技术的发展具有极其重要的推动作用。发展大飞机也能更好地满足经济社会发展和群众出行需要,必将成为新的经济增长点,具有重大战略意义。

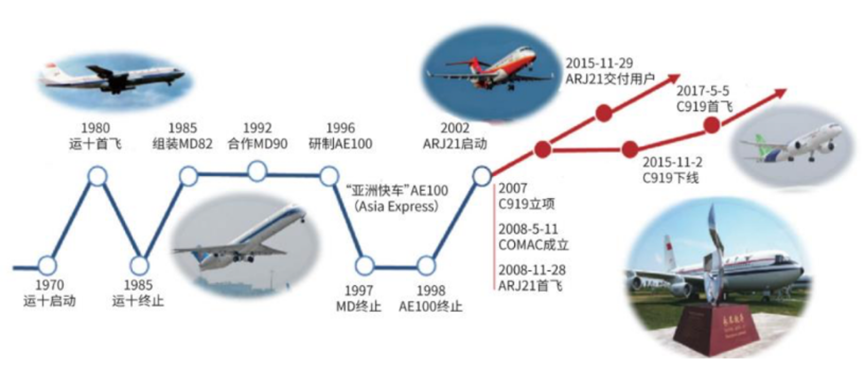

中国航空工业至今已有70多年的历史,而商用客机的制造很早就起步了,并取得阶段性进步,但因各种原因而停了下来。在后面的30多年里,商用客机项目几经波折,直到ARJ21(后改名C909)的适航成功,我国才拥有了首个具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机,而C919交付使用,更是标志着国产大飞机登上历史舞台。

艰难起步

奠定国产大飞机基础

运10飞机是我国第一架自主研制的大型商用客机。20世纪60年代末,随着国际民航业的快速发展,喷气式客机取代螺旋桨客机的时代已经来临。1970年8月,研制我国首架大型民用客机的项目正式启动,上海飞机制造厂负责制造,该机代号为运10。

运10的成功首飞,填补了中国航空工业的空白,展现出中国自主研发大型商用客机的巨大潜力。然而,由于种种原因,运10项目于1986年正式终止。但其所积累的技术经验和人才储备,为中国航空工业的发展奠定了基础。

支线破冰

ARJ21到C909的涅槃之路

2002年4月,经国务院批准,中国新型涡扇支线飞机项目正式立项,代号ARJ21(Advanced Regional Jet for the 21st Century),中文名“翔凤”,民间昵称“阿娇”。当时的中国航空工业在大型民用喷气客机的自主研制和适航审定领域经验近乎空白,但研发团队硬是啃下了这块“硬骨头”。2008年,ARJ21在上海首飞成功,却没想到适航取证之路长达6年——光是高寒、高温、结冰测试就辗转全球18座机场,甚至在海拉尔接受了零下40℃的极寒考验。

2014年12月30日,ARJ21获得中国民航局型号合格证;2015年11月29日首架飞机交付成都航空;2016年6月28日正式载客运营;2021年年初,首架出口型ARJ21交付中飞租赁,后于2022年12月投入印尼翎亚航空运营,随后分别在老挝、越南运营。为了与国际接轨,2024年珠海航展上,中国商飞提出将ARJ21纳入“C系列”统一品牌,外界普遍将其称为C909。

市场突围

从质疑到信赖的口碑逆袭

据了解,最初的C909在国内市场走得磕磕绊绊。成都航空作为启动用户,首架飞机交付后,成都航空先用近7个月时间完成25小时验证飞行与机组培训,随后才正式载客。更有乘客调侃:“坐国产飞机?不如多买份保险。”在种种质疑声中,商飞科研人员并没有被吓退,他们一边优化设计——比如减重900公斤、降低10%空气阻力,一边用数据说话。截至2025年6月28日,C909 商业运营九周年。C909 共交付市场166架,累计运营700余条航线,运送旅客超 2400万人次。

渐渐地,东航、南航、国航三大航也加入阵营。东航甚至把C909投入京沪线,用全经济舱97座布局打价格战,单程票价压到300元以下,客座率冲至90%。据一位机长介绍:“最早飞ARJ21得手动调参数,现在航电系统升级后,自动驾驶能应对强侧风,飞行员反而成了监督者。”这种口碑逆转,为国产飞机的高质量发展埋下了伏笔。

干线跨越

C919开启中国大飞机新纪元

商飞C919(英文:COMAC C919),是中国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式中程干线客机 ,设计定位于150~190座级单通道窄体机市场。C919于2017年首飞,2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证。2022年12月9日,全球首架C919大型客机交付首家用户中国东方航空股份有限公司,标志着我国大型客机项目取得重大突破,是我国民用航空工业发展的重要里程碑。

C919作为中国首款按照国际通行适航标准研制的干线客机,标志着中国商用飞机产业实现了从支线到干线的历史性跨越。其先进的技术、出色的性能和广阔的市场前景,为中国航空工业的崛起注入了强劲动力。

中国民航发展史是一部从无到有、从小到大、由弱到强的非凡历程。从停飞的运10到翱翔的C919,国产大飞机用半个世纪的接力跑,完成了从“跟跑”到“并跑”的跨越。今天,当C919划过蓝天,它承载的不仅是旅客与货物,更是一个大国从追赶者迈向规则制定者的梦想。

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏