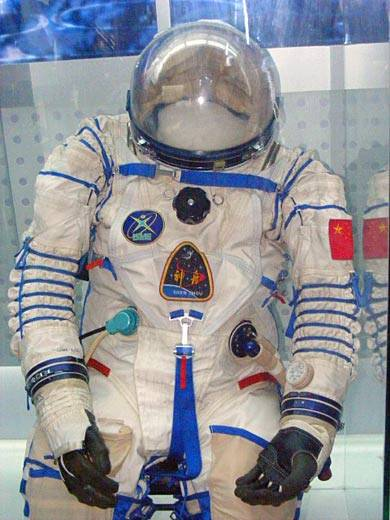

【航化说】“量身定做”的太空铠甲,航天员的“生命保障装备”——航天服系列之舱内服

来源:航化网发表时间:2025-10-31 18:24:54浏览量:1846

在地球大气层之外,真空、极端温差与辐射构成了致命的生存禁区。

当航天员挣脱地心引力,踏入这片寂静疆域时,身上那件看似贴身的舱内航天服,便成为了隔绝危险、延续生命的最后屏障。它既是历经百年技术迭代的工程结晶,也是人类探索宇宙时,写给生命安全的“专属承诺书”。

今天就让我们走进它,循着时光脉络,读懂它的诞生与进化。

从科幻到雏形

19 世纪70年代,儒勒・凡尔纳在《从地球到月球》的手稿中写下这样的文字:"航天旅行者需穿戴特制压力服,以抵御真空的吞噬。"

这页泛黄的稿纸如今静静躺在法国国家图书馆中,受严格的恒温恒湿环境保护,成为人类对航天防护最初的文字印记。

彼时的凡尔纳或许未曾想到,他笔下的设想将在一个世纪后成为守护生命的现实。

20世纪初,高空航空的探索为航天服埋下技术伏笔。当飞机突破万米高空,低压与缺氧成为致命威胁,高空飞行密闭服应运而生,这种用橡胶与帆布缝制的服装通过充气维持体表压力,虽简陋却构建了 "人工大气环境" 的核心逻辑。

1933年,美国飞行员威利.波斯特成功挑战了第一个独自全球飞行的纪录,当时他驾驶的飞机经常要飞到空气稀薄的同温层,因此必须身穿橡胶抗压服,利用发动机的供压装置送出的空气吹起衣服上的气囊。

两年后,1935年,为了挑战更高的飞行高度,他改进了橡胶抗压服设计,在面料中加入棉花,并设计了带有玻璃面罩的金属头盔,此后这件看起来像潜水服的奇怪服装被公认为现代航天服的前身。其头盔仍带着飞行员护目镜的痕迹,关节处的褶皱设计已初现对活动自由度的考量,这便是舱内航天服的技术雏形。

太空竞赛中的诞生

1961年4月12日,加加林搭乘 "东方一号" 进入太空。

这位人类首位航天员所穿的SK-1航天服,是典型的软式结构,内层为棉质舒适层,中层是 1毫米厚的天然橡胶气密层,外层覆盖涂胶尼龙防护层,整套服装仅重9公斤。这套看似简陋的服装,在 "东方一号" 座舱失压的应急预案中,被定义为 "最后一道生命防线"。

几乎同时,美国 "水星计划" 的舱内航天服正沿着不同路径演进。

1962 年约翰格伦飞行时的MC-2服技术图纸显示,其在橡胶气密层外增加了铝箔隔热层,头盔采用聚碳酸酯全透明设计,解决了SK-1视野受限的问题。值得注意的是,此时的美苏航天服尚未明确区分舱内与舱外功能,1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫穿着“金雕”(Berkut)舱外服完成了人类历史上的首次出舱活动,在舱外停留12分钟。

而列昂诺夫出舱时的 Berkut 服,不过是在舱内基础款上增加了简易生命保障背包。

这种 "一物两用" 的设计持续至20世纪70 年代。中国载人航天工程早期论证资料(1978 年)中提到,彼时国际主流观点认为舱内服只需满足应急防护,无需过度复杂。但 1971 年 "联盟11号" 事故的调查报告改变了这一认知,当返回舱失压时,未穿航天服的航天员不幸遇难,这份带血的档案促使各国开始强化舱内服的应急冗余设计。

橙色守护与技术迭代

1986年1月28日,"挑战者号" 航天飞机爆炸的噩耗传遍全球。

根据NASA 事故分析报告附件中,有一份未公开的应急方案草图,其上清晰标注着 "缺乏可靠逃生防护" 的结论。这次悲剧直接催生了第一代专用应急逃生舱内服LES(发射与返回服)。

1988年STS-26任务的影像资料显示,航天员首次穿着橙色LES服进入座舱。这份服装的技术说明书记载着其重量较前代减轻30%,采用分层气密结构,可在30秒内完成加压,能维持90分钟生命保障。

橙色设计则源于搜救需求,在海洋与陆地环境中均具备极高辨识度。

1994年STS-68任务迎来了LES的升级版本ACES(先进航天员逃生服)。

根据ACES 实物样品可以了解其关键改进细节。关节处采用波纹状气密轴承,解决了加压后的活动受限问题;头盔集成通讯与供氧接口,取消了传统氧气管;躯干部分采用凯夫拉纤维增强材料,抗冲击性能提升两倍。这种服装成为航天飞机时代的标准配置,直至2011年航天飞机退役时共保障了135次任务。

同一时期的苏联(俄罗斯)则发展出 "Sokol" 系列舱内服。1998年国际空间站初建时的合影显示,俄罗斯航天员穿着的Sokol-K服采用银灰色涂装,独创了"快速泄压阀"设计,可在座舱压力恢复时自动平衡内外气压,避免服装过度膨胀。这种设计后来被多国借鉴。

我国舱内航天服的自主演进

我国载人航天工程中保存着1992年"921工程"关于舱内航天服的最初论证报告。其上明确提出 "立足自主研发,兼顾应急与舒适性" 的原则。2003年"神舟五号"任务中,杨利伟所穿的舱内服首次亮相,重量约10公斤,用特殊的高强度涤纶做成,心脏部位有一个可以拧动的圆形装置,用来调节衣服内的压力、温度和湿度。

2021年“神舟十二号”任务的舱内服已实现“量身定制”。通过三维扫描技术获取航天员身体数据,采用模块化拼接工艺,使服装贴合度提升40%,大幅改善了长期驻留的穿着舒适性。

其配套的“飞天”舱外航天服同样进行了优化,应急供氧系统采用高压气瓶设计,可支持约 30 分钟生命保障,满足突发情况下的安全返回需求。这些舱内服与舱外服的技术进步,在 “神舟十三号” 6 个月驻留任务中得到了充分验证。

数字时代的生命铠甲

进入21世纪20年代,舱内航天服迎来数字化变革。

根据2020年SpaceX"Crew-1" 任务的影像资料显示,航天员所穿的新型舱内服采用黑色流线型设计,头盔通过3D打印一体成型,表面覆盖防雾涂层。其技术手册披露,服装内置微型传感器,可实时监测航天员的心率、体温等生理数据,并传输至地面控制中心。

中国"神舟十四号"任务的舱内服进一步集成了智能功能。服装肩部的微型通讯模块与胸前的应急控制面板,当座舱出现异常时,航天员可直接通过面板调节服内压力与供氧流量,无需操作座舱控制台。这种 "服装 - 座舱" 联动设计,将应急响应时间从过去的10秒缩短至3 秒。

如今,Z系列舱内服原型样品(2024 年),其采用新型聚酰亚胺纤维材料,重量仅6公斤,却能承受更大压力冲击。头盔的AR显示系统可叠加座舱参数,手套的触觉反馈功能使操作精密仪器时更具真实感。

从19世纪科幻手稿里的模糊构想,到如今能实时监测生理数据的智能铠甲,舱内航天服的每一次进化,都标注着人类向太空迈近的坚实足迹。

每一件样品、每一张图纸、每一份报告,都镌刻着航天人对生命的敬畏。当航天员在寂静座舱中系紧头盔扣的那一刻,他们所依靠的,不仅是多层材料的防护,更是半个多世纪技术积累的厚重底气。

关键词: 舱内服

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏