【航化说】从酒精到液氧:液体火箭燃料如何适配不同航天任务?

来源:航化网发表时间:2025-10-31 11:29:09浏览量:3419

如果把火箭比作探索宇宙的“快车”,那燃料就是它的“动力源泉”,而液体火箭和固体火箭,就像两种截然不同的“动力车型”。固体火箭的燃料是提前混合好的“固体燃料棒”,一旦点燃就像烟花一样“一飞冲天”,推力强劲却难以中途调整,更适合快速发射的导弹或火箭;而液体火箭则像“灵活的油电混动车型”,燃料和氧化剂分开存储,能通过阀门精准控制燃料供应,既可以随时调节推力大小,甚至能熄火后重新启动,就像给火箭装上了“油门和刹车”,这种灵活可控的特性,让它成为载人航天、深空探测、商业卫星组网等复杂航天任务的“主力军”。

今天我们就来深入聊聊液体火箭的“动力源泉”——液体火箭燃料。

图片由AI生成

液体火箭燃料的种类繁多,其中液氢、液氧、肼、煤油和酒精是最具代表性的品类,每种燃料都凭借独特的物理化学特性,在不同航天场景中扮演着不可替代的角色。

液氢:低温高能的“比冲冠军”

液氢(LH₂)是由氢气冷却至-253℃液化而成的燃料,作为航天领域的“高效标杆”,真空比冲可达450秒以上,在化学推进剂中位居榜首;其质量能量密度高,可显著减轻箭体结构负荷。这一特性意味着,相同质量的液氢能产生更强的推力,可有效降低火箭整体重量,尤其适合需要“轻装上阵”的深空探测、载人航天等高端任务。此外,液氢燃烧后的产物只有水,完全无污染,是典型的环保燃料。

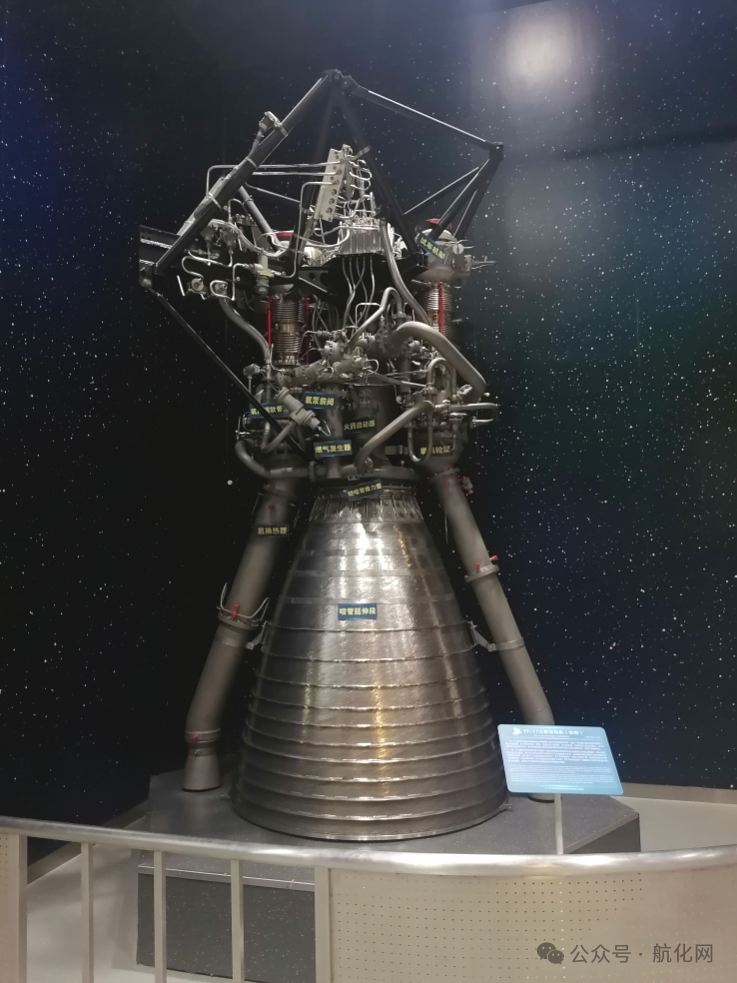

中国科技馆展品:YF-77火箭发动机(实物)

在应用场景上,液氢常与液氧搭配作为“氢氧发动机”的燃料组合,是大型运载火箭上面级的首选。例如,美国“太空发射系统”(SLS)火箭的芯级发动机、我国长征五号火箭的YF-77发动机,均采用液氢-液氧推进剂;NASA的“猎户座”飞船、欧洲航天局的“阿丽亚娜5号”火箭,也依赖液氢燃料实现深空飞行和高轨道部署。

液氧:火箭的“助燃核心”

液态氧概述图

液氧(LOX)是氧气冷却至-183℃液化的产物,本身并非燃料,而是强氧化剂——它能与各类燃料剧烈反应,释放大量能量,是液体火箭中最常用的氧化剂。液氧的核心优势在于氧化效率高,与燃料混合燃烧充分,能显著提升发动机推力;同时,液氧来源广泛(通过空气液化分离获得),成本相对较低,且燃烧产物无污染(与氢、煤油等燃料燃烧后多为水和二氧化碳)。

长征七号火箭

液氧是绝大多数液体火箭的“标配氧化剂”,搭配不同燃料形成多样化推进剂组合:与液氢搭配构成“氢氧推进剂”,用于高端航天任务;与煤油搭配形成“煤油-液氧推进剂”,是中型运载火箭的主流选择(如SpaceX的“猎鹰9号”、我国的长征七号火箭);与酒精搭配则曾是早期火箭的经典组合(如德国V-2火箭)。此外,液氧还可与液氟、液氨等燃料搭配,用于特殊需求的火箭发动机。

肼:适合“精准控制”的常温燃料

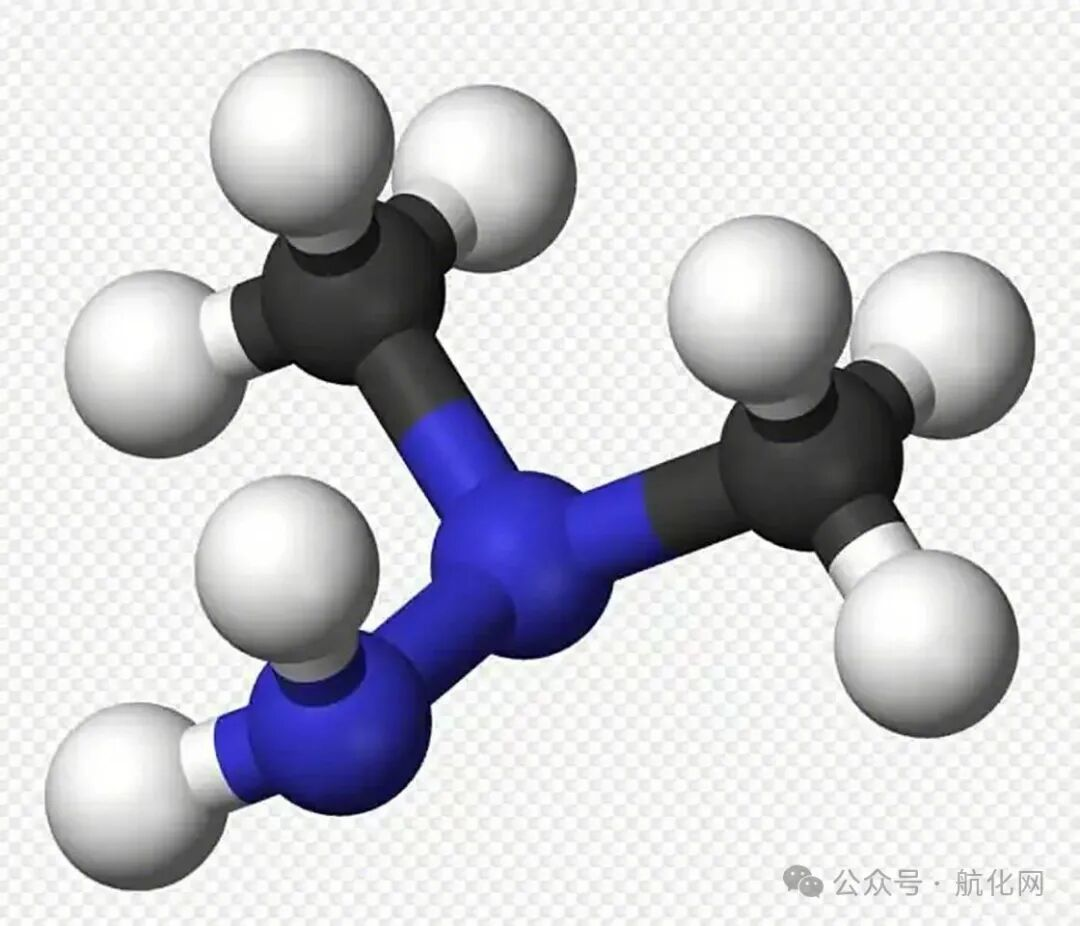

偏二甲肼分子结构示意图

肼(N₂H₄)是一种常温下呈液态的有机燃料,常见的衍生物包括偏二甲肼(UDMH)、甲基肼(MMH)等,是液体火箭中典型的“常温推进剂”。肼类燃料的核心优势在于无需低温存储,常温下性质稳定,可长期存放于火箭燃料箱中,适合需要频繁启动、精准控制的任务;同时,肼类燃料能量密度较高,与氧化剂(如四氧化二氮)搭配时,燃烧反应剧烈,推力输出稳定,且发动机结构相对简单(无需复杂的低温绝热系统)。

红框内为飞船推进舱

肼类燃料主要用于火箭的姿态控制发动机、变轨发动机和小型运载火箭:例如,卫星、飞船的姿态调整(如我国“神舟”飞船的推进舱、国际空间站的补给飞船)、轨道修正,多采用肼类燃料与四氧化二氮组成的“双组元推进剂”;早期的中程弹道导弹、小型运载火箭(如俄罗斯的“联盟号”火箭助推器、美国的“德尔塔Ⅱ”火箭上面级),也曾广泛使用偏二甲肼-四氧化二氮推进剂。

煤油:性价比极高的“大众燃料”

RP-1

煤油是一种烃类混合物(常用的火箭煤油如RP-1),是液体火箭中性价比最高的燃料之一。煤油燃料的核心优势在于成本低廉、来源广泛(石油炼制产物),且密度较大(约0.8克/立方厘米),燃料箱体积相对小巧,能简化火箭结构设计;同时,煤油燃烧稳定性好,与液氧搭配时,发动机推力大、启动迅速,维护和操作相对简便,适合大规模量产和频繁发射的任务。

猎鹰9号概述图

煤油是中型、大型运载火箭芯级和助推器的主流燃料,尤其适合商业航天的低成本发射需求:SpaceX的“猎鹰9号”“猎鹰重型”火箭,采用RP-1煤油与液氧推进剂,凭借高性价比和可重复使用技术,占据全球商业发射市场的重要份额;我国的长征七号、长征八号火箭,俄罗斯的“质子-M”火箭助推器,也使用煤油-液氧推进剂;此外,煤油还可用于火箭发动机的地面试验、靶弹等场景,是应用最广泛的液体火箭燃料之一。

酒精:火箭史上的“经典先驱”

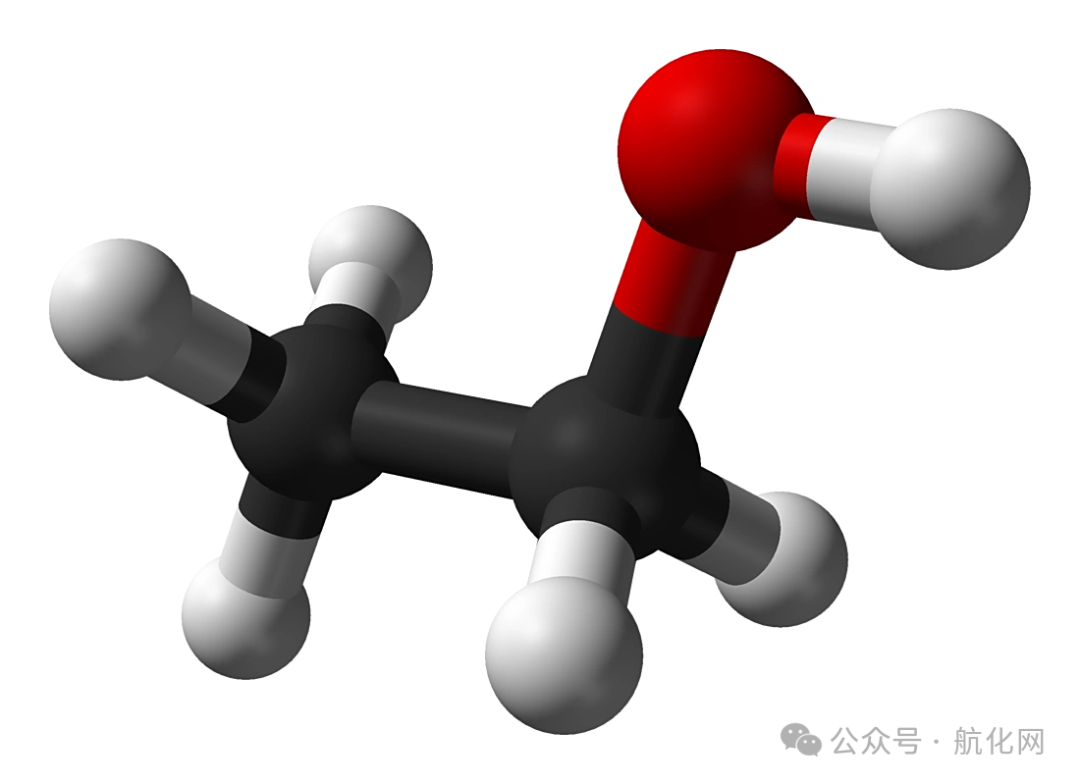

乙醇分子的球棍模型

酒精(常用95%浓度的乙醇)是液体火箭发展早期的核心燃料,曾在航天史上留下浓墨重彩的一笔。酒精燃料的优势在于来源广泛、成本极低,且燃烧温和、稳定性好,对发动机材料的腐蚀性较弱,适合早期火箭技术不成熟时的研发和使用;同时,酒精的密度适中(约0.79克/立方厘米),与液氧搭配时,燃烧产物主要为水和二氧化碳,污染较小。

V-2火箭

由于酒精燃料能量密度低,且存在存储、燃烧效率等方面的局限性,难以满足现代运载火箭的高性能需求。随着航天技术的发展,酒精燃料已逐渐退出主流运载火箭的舞台,但在历史上具有里程碑意义:德国二战时期的V-2火箭,是人类首枚实用化的液体火箭,其推进剂便是酒精与液氧的组合;美国早期的“红石”火箭、苏联的“R-1”火箭,也沿用了酒精-液氧推进剂。如今,酒精燃料仍用于小型试验火箭、学生航天项目、模型火箭等场景,成为航天科普和技术启蒙的重要载体。

猎鹰9号火箭回收过程示意图

从国际航天格局来看,我国与国外的液体火箭发展路径各有特色,也形成了不同的优势与挑战。在技术积淀上,美国、俄罗斯等航天强国起步更早,比如美国SpaceX凭借“猎鹰9号”的可回收技术,实现了煤油-液氧火箭的低成本、高频次发射,其梅林发动机的成熟度和可靠性经过了上千次发射验证;俄罗斯则在肼类常温推进剂领域积累深厚,“联盟号”火箭的推进系统历经数十年考验,在载人航天任务中表现稳定。

YF-100火箭发动机的概述图

我国液体火箭则走出了“后发赶超”的特色之路。优势方面,一是在大推力氢氧发动机领域实现突破,长征五号的YF-77发动机、长征七号的YF-100发动机,打破了国外技术垄断,尤其是YF-100作为我国首台120吨级液氧煤油发动机,推力性能达到国际先进水平;二是在箭体结构和材料上创新,比如长征五号采用的轻质高强度铝合金和复合材料,有效降低了火箭自重;三是发射成本控制成效显著,随着长征系列火箭的规模化发射,我国商业航天发射报价逐步具备国际竞争力,且在任务响应速度上,能根据需求灵活调整发射计划。

不过,与国际顶尖水平相比,我国液体火箭也存在一些短板。比如在发动机重复使用技术上,虽然已经开展相关试验,但尚未像SpaceX那样实现火箭一子级的常态化回收复用,导致单次发射成本仍有下降空间;在新型燃料研发上,如无毒肼替代燃料、液氨燃料等前沿领域,国外已进入工程验证阶段,我国仍处于实验室研发向工程化转化的关键期;此外,在火箭单机零部件的可靠性冗余设计上,部分核心部件的寿命和故障容错能力,与美国航天飞机、俄罗斯“质子号”火箭的成熟技术相比,还需进一步提升。但随着我国航天的快速发展,这些差距正不断缩小,未来我国液体火箭将在深空探测、商业航天等领域展现更强的竞争力。

液体火箭燃料的选择,本质上是对“性能、成本、安全性、任务需求”的综合权衡。随着航天技术的发展,液体火箭燃料正朝着“高比冲、低污染、可重复使用、低成本”的方向演进。

液氢燃料的存储技术不断突破,损耗率持续降低;煤油燃料的提纯工艺升级,助力发动机重复使用;无毒肼替代燃料、液氨燃料等新型推进剂的研发,也在逐步解决传统燃料的环保问题。这些技术革新,将持续为人类探索宇宙提供更强大、更可靠的“能量动力”。

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏