【航化说】我国舱外服迎来“退休”——航天服系列之舱外服

来源:航化网发表时间:2025-10-30 18:14:28浏览量:1923

10 月30日上午,酒泉卫星发射中心召开的神舟二十一号载人飞行任务新闻发布会,不仅传递了我国载人航天事业的最新进展,更让一套特殊的“太空装备”走进公众视野。

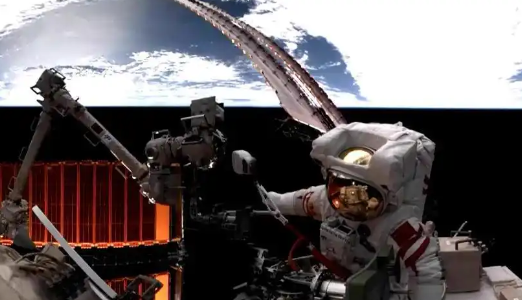

我国首套实现“4年20次”在轨延寿目标的舱外服,即将完成它的使命。

这套曾伴随11名航天员历经8次载人飞行任务、累计保障20次出舱作业的“太空铠甲”,在3年15次的设计指标基础上实现突破,不仅验证了舱外服健康监测评估模型的科学性,更以稳定可靠的性能,为我国空间站常态化出舱活动保驾护航。

什么是舱外服?

舱外服全称舱外航天服,是航天员在出舱活动过程中使用的航天服,能够将航天员的身体与太空恶劣环境隔离开来,为航天员提供安全有效的环境防护、密闭空间的环境控制和生命保障,相当于一个微型航天器。

舱外航天服大约重275磅,除了具有舱内航天服所有的功能外,还增加了防辐射、隔热、防微陨石、防紫外线等功能,在服装内增加了液冷系统(液冷服)。

舱外服由什么构成?

舱外服之所以能应对太空的多重挑战,关键在于其采用了多层复合材料结构,不同材料针对特定需求发挥作用,共同构建起严密的防护网络。这些核心材料在防辐射、隔热、散热、保暖等方面各有所长,确保航天员在复杂太空环境中安全作业。

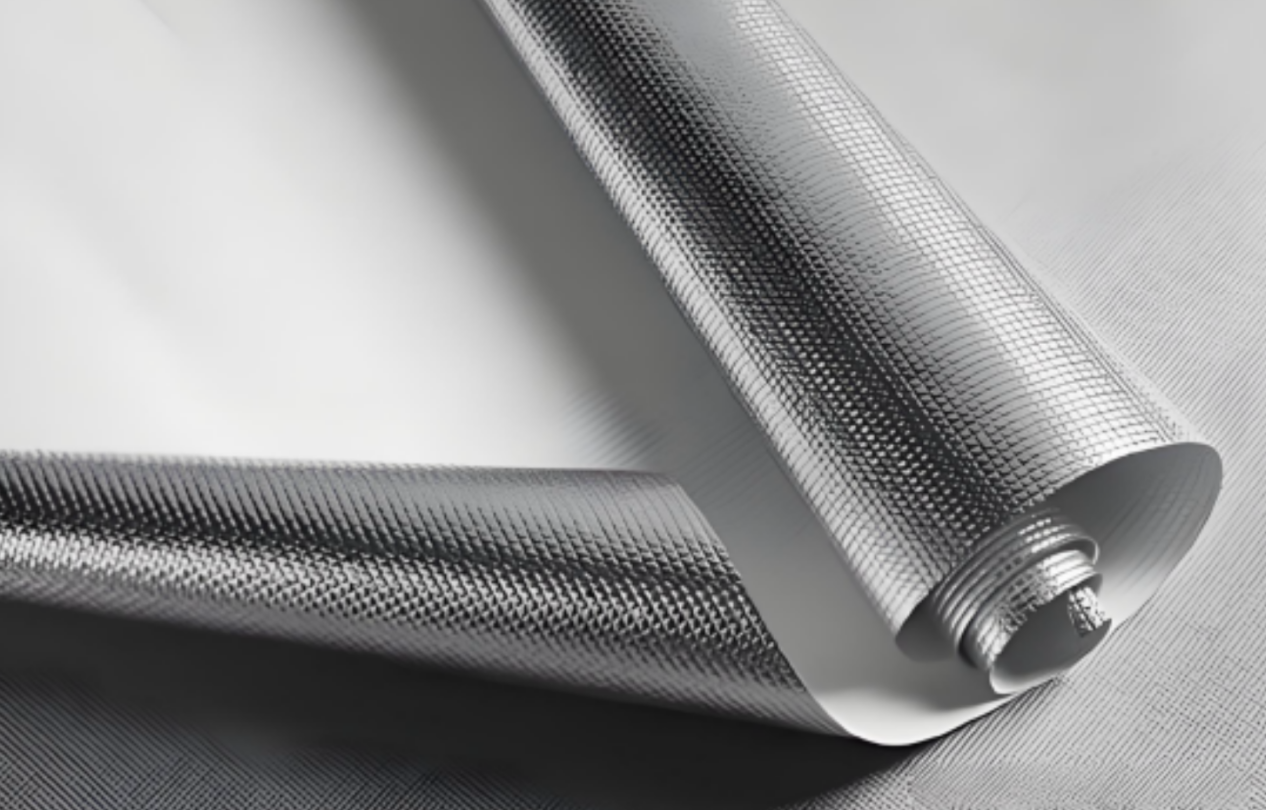

1. 镀铝织物与薄膜:防辐射与隔热

镀铝织物:主要应用于舱外服的外罩防护层。铝层可反射太阳紫外线与高能宇宙射线以防辐射,还能双向隔热(高温阻热、低温保热);同时具备一定强度,可抵御微陨石撞击,避免内部结构暴露

聚酯薄膜/镀铝薄膜:作为舱外服的隔热层核心材料,通常采用多层叠加的设计。多层薄膜之间形成空气间隙,能极大降低热传导效率,进一步增强隔热效果。聚酯薄膜耐高低温、不易变形老化,镀铝薄膜强化辐射反射,二者结合保障舱内温度稳定,支持长时间太空作业。

2. 液冷系统材料:精准控温

航天员高强度太空作业易产热,液冷系统是关键散热装置,其核心材料决定散热效果与可靠性。该系统通过管道输送冷却液,吸收热量后传递至舱外;管道多采用聚氯乙烯管或尼龙膜,这类材料柔韧性好,能适配肢体活动防破裂,且耐腐蚀性强,可抵御冷却液侵蚀以保长期稳定。最终通过精准散热,维持舱内适宜温度,保障航天员长时间作业舒适。

3. 合成纤维与天然纤维:保暖与舒适

太空极端低温环境下,保暖层需在保暖与轻便间平衡,避免影响航天员行动。保暖层通常采用合成纤维絮片、羊毛和丝绵等材料。合成纤维絮片轻量、保暖性强且不易受潮,能形成充足空气隔热层;羊毛与丝绵则凭天然保暖性和柔软触感提升舒适度。这些材料的组合,既保证了保暖效果,又控制了保暖层的重量与厚度,让航天员在太空活动时更加灵活。

舱外服属于航天服吗?

舱外服是航天服的一种。

航天服(spacesuit)是航天员在太空中执行任务时,为保障生命安全而穿着的特殊服装,包括舱内航天服和舱外航天服。

舱内航天服是航天员在载人飞船中的压力应急救生装备,一般在待发段、上升段、返回段、变轨、交会对接过程中或飞船出现压力应急时使用,为航天员提供生命保障。

舱外航天服是航天员出舱活动时使用的个体防护装备,相当于小型航天器,用于生命和作业保障。在空间站任务阶段,航天员系统为航天员配备了新一代“飞天”舱外航天服。

舱外服有何关键作用?

舱外服它绝非普通衣物,而是一套集防护、温控、生命保障等功能于一体的“微型航天器”。太空环境充满挑战,温度剧烈波动,从太阳直射时的150℃骤降至背阳处的-180℃;高能宇宙射线、紫外线无孔不入;微陨石以极高速度穿梭,可能造成致命撞击;同时还处于近真空状态,无法维持人类生存所需的气压。因此,舱外服必须依靠特殊材料构建起全方位的防护体系,既要抵御外部极端环境的威胁,又要为航天员营造适宜生存与操作的内部环境。

我国这套即将“退休”的舱外服,最初设计指标为3年15次出舱任务,最终却实现了“4年20次”的突破,且经动态精准评估状态始终稳定良好。

这一成就的背后,材料的耐久性与可靠性起到了关键支撑作用,也为我国空间站常态化出舱活动的顺利开展奠定了坚实基础。

舱外服经历了怎样的发展?

当前,美国、俄罗斯与中国是全球仅有的三个能独立开展载人航天活动的国家,均具备自主研制舱外航天服的能力。尤其在中国空间站任务进入常态化后,舱外航天服的可靠性,已成为决定出舱任务成败的关键因素。

那么,这三个国家的舱外航天服,各自走过了怎样的发展历程?

1、人类第一套舱外服

人类的第一套舱外航天服——“Berkut”,由苏联在1965年“上升2号”任务中启用。它见证了航天员阿列克谢·列昂诺夫开创历史的12分钟太空行走。这套服装集成了独立的生命支持系统,其45分钟的氧气储备远超任务所需。为抵御严酷的太空环境,它不仅能应对剧烈温度变化,其头盔更配备了特制滤光面罩,采用近半厘米厚的有色有机玻璃制成的特殊滤光片,能安全滤除太阳光谱中的有害射线,确保航天员的视觉安全。

▲苏联航天员列昂诺夫完成人类首次出舱活动

2、双子座计划舱外服

紧随苏联之后,美国在双子座计划(1965-1966年)中也开启了舱外活动探索。与苏联拥有独立生命支持系统的“Berkut”服不同,双子座舱外服仍通过一根“脐带”与航天器连接以获取氧气。其设计在关节处采用了橡胶气囊来保证气密性,但这导致了服装整体僵硬,行动不便。此外,宇航员在执行任务时还备受舱外服内部温度过高的困扰。

▲爱德华·怀特成为美国首个太空漫步的航天员

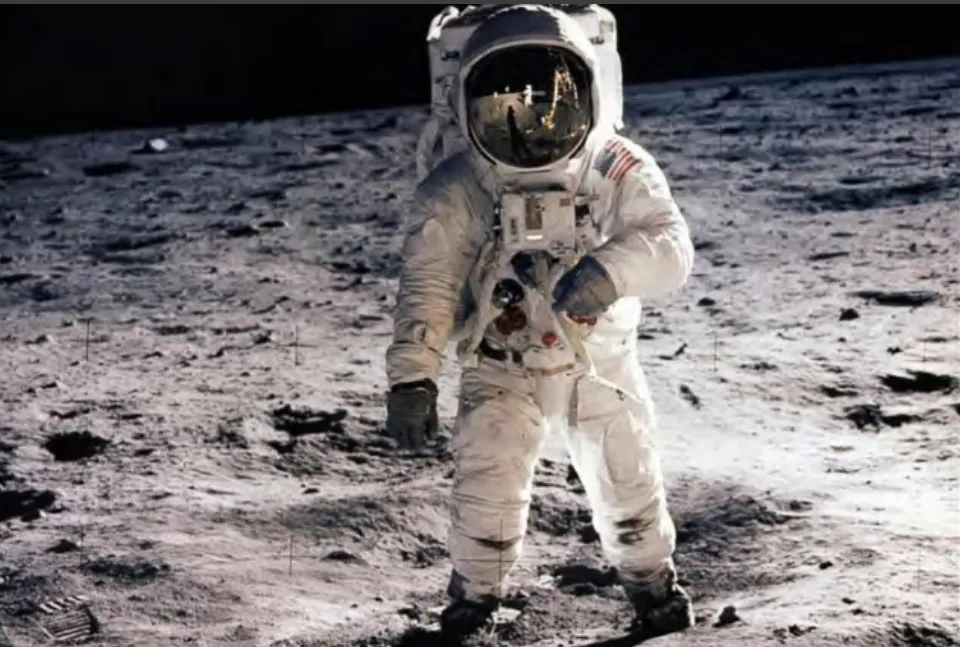

3、阿波罗计划登月服

阿波罗登月任务将舱外活动推向巅峰,航天员不仅要在月球表面长时间作业,还要面对-130℃至160℃的极端温差。这一严苛需求催生了阿波罗登月服的诞生,是太空服设计里程碑。它在继承双子座服设计的基础上,实现了两大关键升级,一是集成了功能强大的“便携式生命支持系统”,二是全面强化了温控设计。就连靴子也针对月壤和岩石进行了专门打造,标志着舱外服技术正式走向成熟与独立。

▲1969年阿波罗11号任务阿姆斯特朗拍摄的奥尔德林登陆月球

4、独立飞行的舱外服

自阿波罗11号任务后,舱外航天服的设计取得了重大飞跃。其核心突破在于摒弃了依赖“脐带”的供能方式,转而采用集成在背包内的驱动系统,实现了完全独立运转。最先进的型号甚至支持自由飞行,赋予航天员高度的机动性。例如,美国宇航员使用的“舱外机动装置”,其背包就配备了喷气推进系统,使航天员能自由控制姿态和移动方向。尽管如此,为保障安全,航天员在舱外活动时通常仍会通过一条安全系绳与航天器相连。

5、我国的“飞天”舱外服

“飞天”舱外服是我国为长时间太空行走研制的关键装备,单次任务支持时长可达7小时。在神舟七号任务中,航天员翟志刚身着第一代“飞天”服,圆满完成了中国人的首次舱外行走,开启了我国载人航天的新纪元。此后,在空间站建造阶段的神舟十二号、十三号等任务中,航天员们身着性能进一步提升的第二代“飞天”服,多次成功执行复杂的出舱任务,标志着我国舱外服技术已步入成熟应用的新高度。

这套即将退役的“飞天”舱外服,不仅是一套装备,更是一位无言的功勋战友。它见证过11位航天员面对星空时的从容,守护过20次出舱背后每一刻的险象环生。它的身上,镌刻着中国航天从追赶到并跑的奋斗足迹。

别了,功勋战甲!而你守护过的那片星河,必将迎来更多来自中国的足迹。

关键词: 舱外服

版权声明:本文为航化网原创,版权归航化网平台所有。任何机构或个人在未经明确授权的情况下,禁止擅自转载。如需转载,请联系客服电话:010 - 8273 1800。转载时注明出处为“航空航天化工网”,违反者本网站将追究法律责任。

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏